All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.

See all EU institutions and bodies

© Amandine Cochet

Pour freiner la propagation de la dengue, du chikungunya et du Zika, une surveillance renforcée, des rapports obligatoires, des enquêtes épidémiologiques et des mesures préventives sont mis en œuvre en France. Bien qu'il n'existe pas d'estimations quantitatives sur les vies sauvées, le système devrait réduire considérablement les risques de transmission de la maladie, en raison de la détection précoce des cas.

Le risque d'épidémies locales de dengue augmente dans de nombreuses régions d'Europe en raison de l'urbanisation croissante et de la mondialisation. En outre, le réchauffement climatique augmente l'adéquation climatique en Europe pour Aedes albopictus, une espèce de moustique envahissante agissant comme vecteur du virus de la dengue. En France, Aedes albopictus est déjà très répandu. En 2022, sa présence a été détectée dans la majorité des districts administratifs du continent français (départements).

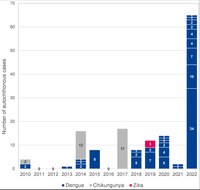

La dengue est une maladie à déclaration obligatoire en France depuis 2006. Cela permet de surveiller le nombre de cas et d'éclosions. Le nombre de transmissions autochtones de la dengue a augmenté depuis la première détection de cas autochtones en 2010 et a atteint un niveau record en 2022, suscitant un problème de santé publique. Afin de prévenir le risque de transmission de la dengue (ainsi que d’autres maladies transmises par Aedes albopictus, telles que le chikungunya et le Zika), une surveillance renforcée est mise en œuvre dans les districts administratifs où Aedes albopictus est établi et lorsqu’il est actif (entre mai et novembre). Il s’agit notamment de campagnes de sensibilisation sur le diagnostic et le signalement à l’intention des professionnels de la santé au début de la saison des moustiques; le dépistage des cas suspects de dengue, ainsi que du chikungunya et du Zika; examen quotidien de la base de données des principales plateformes de laboratoire pour la recherche active de cas; les enquêtes épidémiologiques effectuées pour chaque cas importé et autochtone; et les mesures de lutte antivectorielle mises en œuvre aux endroits où des cas se produisent.

Description de l'étude de cas

Défis

La dengue conduit principalement à une maladie fébrile, mais les formes graves comprennent des saignements internes ou une déficience d'organes et la mort. En Europe, la dengue se transmet principalement entre humains par la piqûre de moustiques Aedes albopictus qui s'infectent après s'être nourris de personnes (principalement celles qui voyagent de l'étranger) atteintes de dengue. La transmission autochtone peut alors se produire dans les zones où le moustique Aedes albopictus est établi et où les conditions climatiques sont favorables à la transmission (Jourdain et al., 2020). Les conditions climatiques et environnementales ont une incidence majeure sur l’efficacité du système vectoriel, la densité vectorielle et les contacts hôte-vecteur (Reinhold et al., 2018). Le changement climatique rend les conditions dans plusieurs régions d'Europe, où Aedes albopictus n'a jamais été endémique auparavant, plus adaptées au moustique et à la transmission du virus.

Aedes albopictus est implanté dans le sud de la France depuis 2004. En 2022, 67 des 96 districts administratifs du continent français (départements)ont enregistré la présence du moustique (voir la carte ici). Parmi les pays de l'UE, la France enregistre le plus grand nombre d'épidémies de dengue et de cas autochtones (c'est-à-dire des cas sans antécédents de voyage deux semaines avant l'apparition de la maladie). Entre 2010 et 2021, le total de 48 cas de dengue de transmission locale a été enregistré en France dans 19 événements séparés. Toutefois, au cours de la saison de surveillance renforcée 2022, 65 cas de dengue provenant de la transmission locale ont été enregistrés. Il n'y a pas eu d'augmentation parallèle du nombre de cas importés. En 2022, tant le printemps que l’été ont été caractérisés par des températures élevées, ce qui a favorisé l’activité vectorielle et l’efficacité de la transmission du virus de la dengue (Cochet et al., 2022).

Outre les effets de températures plus chaudes pendant la saison d’activité vectorielle, il a été constaté que la présence de zones boisées autour du lieu de résidence des cas augmentait le risque de transmission autochtone de l’arbovirus (Jourdain et al., 2020). Les neuf événements de transmission locale de la dengue en 2022 ont tous été enregistrés dans des zones résidentielles suburbaines du sud de la France, où la densité de population relativement élevée est combinée à la présence de jardins et d’espaces verts offrant des conditions appropriées pour Aedes albopictus. En outre, les moustiques sont principalement actifs pendant la journée, ce qui augmente l’exposition humaine aux piqûres (Cochet et al., 2022).

Le plus grand événement de transmission de la dengue en 2022 – et le plus important jamais documenté en Europe – s’est produit dans les municipalités de Saint-Jeannet et de Gattières (département des Alpes-Maritimes dans le sud-est de la France), où respectivement 23 et 11 cas ont été identifiés, appartenant à une seule chaîne de transmission (Cochet et al., 2022). La répartition géographique des cas autochtones à travers la France entre 2010 et 2022 à partir des zones méditerranéennes vers l’ouest et le nord reflète la colonisation de nouveaux territoires par Aedes albopictus, tandis que l’anomalie climatique de 2022 suggère un impact du changement climatique sur les conditions favorables à la transmission de la dengue.

Il n’existe pas de traitement antiviral spécifique ni de vaccin recommandé contre la dengue en Europe (Jourdain et al., 2020), étant donné que les vaccins disponibles conviennent à ceux qui ont déjà été infectés par la dengue, ce qui les rend mieux adaptés aux régions où l’incidence de la dengue est plus élevée. Cela souligne la nécessité d'une surveillance efficace des maladies et de la prévention de la transmission.

Contexte politique de la mesure d’adaptation

Case mainly developed and implemented because of other policy objectives, but with significant consideration of climate change adaptation aspects.

Objectifs de la mesure d'adaptation

L’objectif de la surveillance renforcée est de détecter les cas importés et autochtones dès que possible et de concevoir et de mettre en œuvre les interventions de santé publique visant à réduire le risque de transmission de l’infection. Il s'agit notamment des objectifs suivants:

- Sensibilisation des professionnels de santé et du grand public;

- la détection des cas de dengue au moyen de tests systématiques et d’une notification immédiate aux autorités sanitaires, d’une recherche dans les bases de données des principales plateformes de laboratoire et d’enquêtes épidémiologiques;

- Recherche entomologique autour de chaque cas virémique et lutte antivectorielle efficace;

- Mise en œuvre de la sécurité des substances d'origine humaine (SoHO).

Options d'adaptation mises en œuvre dans ce cas

Solutions

En France métropolitaine, depuis 2006, une stratégie nationale de prévention de la propagation du chikungunya et de la dengue en France est mise en œuvre chaque année; le virus Zika est inclus depuis 2016. Le système de surveillance combine la surveillance humaine et entomologique avec des mesures de prévention et de contrôle. Le risque est évalué en fonction de la présence du moustique et de l'apparition d'un ou de plusieurs cas autochtones.

La dengue est une maladie à déclaration obligatoire. Cela signifie que les cliniciens et les biologistes devraient signaler tout cas confirmé ou probable de dengue à leur agence régionale de la santé. Après validation du rapport, l'Agence Régionale de Santé transmet les informations à Santé Publique France. Les données sociodémographiques, cliniques (symptômes, date d’apparition des symptômes), biologiques et épidémiologiques (voyage en dehors de la France métropolitaine, date de retour en France métropolitaine) fournies par les personnes touchées permettent de décrire les cas, leur période de séjour dans une zone de transmission virale et leur période de présence du virus dans le sang, c’est-à-dire la virémie (Terrien et al., 2019). En outre, les bureaux régionaux de Santé publique France passent en revue les tests quotidiens de diagnostic de l'arbovirus effectués dans un réseau national de laboratoires afin d'identifier les cas qui n'ont pas été directement signalés par les médecins ou les laboratoires.

Chaque année, les autorités sanitaires régionales lancent la période de surveillance renforcée avec des campagnes de sensibilisation ciblant les professionnels de la santé sur le diagnostic et le signalement de la dengue, mais aussi des cas de chikungunya et de Zika. Cela implique de fournir des informations par courrier électronique, webinaires ou communiqués de presse.

Des enquêtes épidémiologiques sont effectuées pour chaque cas, qu'il soit importé ou autochtone. Dans le cas de cas autochtones de dengue, la confirmation par le centre national de référence arbovirus du premier cas de transmission locale est demandée. Elle est suivie d’une recherche active de cas par les autorités sanitaires régionales et les bureaux régionaux de Santé publique France,avec la participation des municipalités. Cela comprend des enquêtes porte-à-porte (dans un rayon de 150 m à 250 m) et des prélèvements sanguins du bout des doigts pour les cas suspects. Cela peut couvrir jusqu'à 1 000 ménages, en fonction de la densité de population. Dans les endroits à forte densité de population, l'information peut être livrée aux boîtes aux lettres ou sous forme d'affiches dans les parties communes des immeubles d'habitation.

Les équipes entomologiques étudient les endroits où vivent ou travaillent les cas de dengue virémique (importée ou autochtone) et, si nécessaire, d'autres endroits que les personnes infectées peuvent avoir visités entre 2 et 7 jours après l'apparition des symptômes. Ces mesures de contrôle comprennent la destruction des sites de reproduction et, si nécessaire, des traitements larvicides et/ou adulticides ciblés dans un périmètre de 150 à 200 mètres autour des lieux fréquentés par le cas pendant la période infectieuse (Terrien et al., 2019).

Une autre étape est l'information et la sensibilisation par les autorités sanitaires régionales auprès des cliniciens, des médecins généralistes et des pharmaciens dans la zone de transmission (par courriels et appels téléphoniques) sur la prévention et la déclaration de la dengue. Un communiqué de presse est publié pour les résidents, informant sur le risque d'infection, les symptômes de la maladie et les mesures de contrôle prises par le gouvernement, ainsi que des conseils pratiques pour minimiser la reproduction des moustiques.

Détails supplémentaires

Participation des parties prenantes

La surveillance épidémiologique est assurée au niveau régional par les autorités sanitaires régionales et les bureaux régionaux de Santé publique France. Il s'appuie également sur un réseau de laboratoires réalisant des diagnostics de ces arbovirus ainsi que sur le Centre National de Référence pour les Arbovirus (CNR). Santé publique France coordonne cette surveillance épidémiologique au niveau national. La surveillance entomologique, ainsi que les interventions de lutte contre les moustiques, sont effectuées par des opérateurs de lutte contre les moustiques. L'engagement des différents praticiens de la santé est crucial pour assurer un diagnostic et un signalement appropriés de la maladie.

Facteurs de réussite et facteurs limitants

Le système français de surveillance de la dengue semble être suffisamment sensible pour détecter la transmission autochtone et suffisamment efficace pour limiter leur propagation (Terrien et al., 2019; Cochet et al., 2022).

Initialement, les enquêtes entomologiques et les mesures de lutte antivectorielle ont été mises en œuvre pour chaque cas suspect, sans attendre les résultats du laboratoire. Cependant, la majorité de ces cas suspects ont été testés négatifs pour la dengue et d'autres arbovirus, de sorte que les mesures mises en œuvre étaient inutiles. Pour améliorer l'efficacité, les efforts se sont concentrés sur l'accélération de la confirmation en laboratoire.

Un long délai de déclaration des cas importés aux autorités sanitaires locales a été identifié comme le principal facteur de transmission autochtone de la dengue et du chikungunya dans le sud de la France (Jourdain et al., 2020). Des actions visant à réduire le retard dans l’identification des cas en sensibilisant les médecins et les microbiologistes à l’importance d’une notification rapide ont été mises en œuvre en plus du renforcement du rattrapage des laboratoires en améliorant les délais de communication des résultats biologiques par les laboratoires privés nationaux (Terrien et al., 2019).

Pour assurer la pérennité de la surveillance française de la dengue, il est nécessaire de promouvoir la participation des principales parties prenantes à travers: (i) la consolidation du réseau de laboratoires déclarants; (ii) sensibiliser les patients à consulter un médecin pour une maladie de type grippal sans symptômes respiratoires, en particulier si le test de dépistage de la COVID-19 est négatif; et iii) l’orientation des professionnels de la santé vers le diagnostic et le signalement des maladies arbovirales (Terrien et al., 2019; Cochet et al., 2022). En outre, les activités de surveillance doivent impérativement être complétées en encourageant le grand public à réduire les sites de reproduction des moustiques et en sensibilisant les voyageurs aux moyens de prévenir les piqûres de moustiques (Terrien et al., 2019).

Les enquêtes porte-à-porte à la suite d'un cas autochtone sont généralement très appréciées par les résidents, puisque les équipes expliquent la situation, répondent aux questions et rassurent. Pour les campagnes de sensibilisation en cas de cas de dengue autochtone détectés, il a été constaté que le contact direct avec les professionnels de la santé fonctionnait bien. Le ciblage des communautés individuelles est plus efficace que les campagnes d'information au niveau NUTS 3.

Coûts et avantages

Aucune estimation quantitative spécifique des coûts de la dengue n'est encore disponible. Une évaluation des coûts économiques des invasions biologiques d’espèces exotiques en France – à l’aide de la base de données mondiale complète InvaCost – montre que la France occupe la première place parmi les pays européens (EEE-38) ayant les coûts économiques estimés les plus élevés résultant des espèces envahissantes (Manfrini et al., 2021). Les moustiques Aedes sont responsables de 36% de tous les coûts, soit au moins 410 millions d'euros entre 1993 et 2018 (coûts enregistrés uniquement). Parmi les coûts totaux, les coûts pour le secteur de la santé représentent la plus grande part (25 %). La majorité des coûts (79 %) proviennent de dommages à la santé; une minorité (13 %) est associée à la lutte antivectorielle (Manfrini et al., 2021).

Il n'existe aucune estimation quantitative des avantages du système de surveillance en termes de vies sauvées et de réduction des infections. Toutefois, le système de surveillance devrait réduire considérablement le risque de transmission locale de la dengue, grâce à la détection précoce des cas.

Aspects juridiques

Le cadre juridique national qui réglemente le système de surveillance en France est composé de plusieurs lois visant à:

- préciser le cadre d’intervention pour la prévention des maladies transmises par les moustiques (arbovirus), à savoir la dengue, le Zika, le chikungunya, la fièvre jaune, le virus du Nil occidental (instructionno DGS/VSS1/2019/258 du 12 décembre 2019)

- réglementer les modalités des interventions de surveillance, de détection et d’enquête, des traitements et des activités connexes en ce qui concerne les maladies humaines transmises par les moustiques (Aedes,Anopheles et Culex)(arrêtédu 23 juillet 2019)

- régler l’accréditation des organismes pouvant mettre en œuvre la surveillance entomologique, les interventions de détection et de prospection d’insectes et de maladies, et le traitement (arrêtédu 23 juillet 2019)

- établir la base juridique pour la mise en œuvre des mesures de prévention des maladies à transmission vectorielle transmises par les insectes (décret2019-258 du 29 mars 2019– application en 2020)

Délai de mise en œuvre

Le système français de surveillance des arbovirus est déployé en France métropolitaine depuis 2006. La surveillance renforcée est mise en œuvre entre mai et novembre depuis 2006.

Durée de vie

La surveillance renforcée est mise en œuvre chaque année entre mai et novembre, ce qui correspond à la saison des moustiques Aedes albopictus.

Informations de référence

Contact

Clémentine Calba

Epidemiologist, Santé publique France regional office (Marseille)

paca-corse@santepubliquefrance.fr

Amandine Cochet

Epidemiologist, Santé publique France, regional office (Montpellier)

amandine.cochet@santepubliquefrance.fr

occitanie@santepubliquefrance.fr

Marie Claire Paty

Coordinator vectorborne diseases, Santé publique France (national level)

marie-claire.paty@santepubliquefrance.fr

DMI-arboviroses@santepubliquefrance.fr

Références

Cochet, A. et coll. (2022). Dengue autochtone en France métropolitaine, 2022: extension géographique et augmentation de l'incidence. Eurosurveillance 27(44), 3 novembre 2022

Jourdain, F. et coll. (2020). De l'importation à la transmission autochtone: les facteurs d’émergence du chikungunya et de la dengue dans une zone tempérée. PLOS Maladies Tropicales Négligées

Manfrini, E., et al. (2021). Les coûts économiques des invasions biologiques en France. Synthèse à l’intention des décideurs. Paris, France

Terrien, E. Et al (2019). Surveillance du chikungunya, de la dengue et du virus Zika en France métropolitaine, 2018. Bulletin épidémiologique hebdomadaire N° 19-20 - 9 juillet 2019

Publié dans Climat-ADAPT: Mar 7, 2023

Please contact us for any other enquiry on this Case Study or to share a new Case Study (email climate.adapt@eea.europa.eu)

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?