All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.

See all EU institutions and bodies

© Landsvirkjun

Landsvirkjun, das nationale Stromunternehmen Islands, stützt seine Reservoir-Management-Strategien auf hydrologische Modellierung zukünftiger Veränderungen der Wasserströme, die durch den Klimawandel verursacht werden. Dies führt zu erhöhten Reservoirkapazitäten, die auch die Pufferkapazität gegen extreme Überschwemmungen gewährleisten können.

Island verfügt aufgrund seiner reichlich vorhandenen hydro- und geothermischen Ressourcen über ein 100% erneuerbares Strom- und Wärmesystem. Trotz der klaren Dominanz geothermischer Ressourcen für die Hausheizung spielt Wasserkraft eine wichtige Rolle im Energiemix Islands, sodass die Stromerzeugung Islands zu 100 % aus erneuerbaren Quellen und zu 73 % aus Wasserkraft besteht; 27% aus Geothermie und weniger als 0,01% aus Wind. Die größten Wasserkraftwerke Islands werden von Gletscherflüssen gespeist. In den letzten Jahrzehnten wurden erhöhte Ströme und Veränderungen in der saisonalen Verteilung der Flussströme beobachtet. Weitere Zunahmen der Ströme werden von schmelzenden Gletschern aufgrund der globalen Erwärmung erwartet. Wasserkraft wird von einem erhöhten Wasserfluss aufgrund der durch den Klimawandel verursachten Gletscherschmelze profitieren, aber das Reservoirmanagement muss angepasst werden, um diesem erhöhten Fluss Rechnung zu tragen. Landsvirkjun, das nationale Stromunternehmen Islands, hat die Anpassung an den Klimawandel sowohl in Bezug auf das Management als auch in die Gestaltung, Aktualisierung und Erweiterung seiner Vermögenswerte einbezogen.

Beschreibung der Fallstudie

Herausforderungen

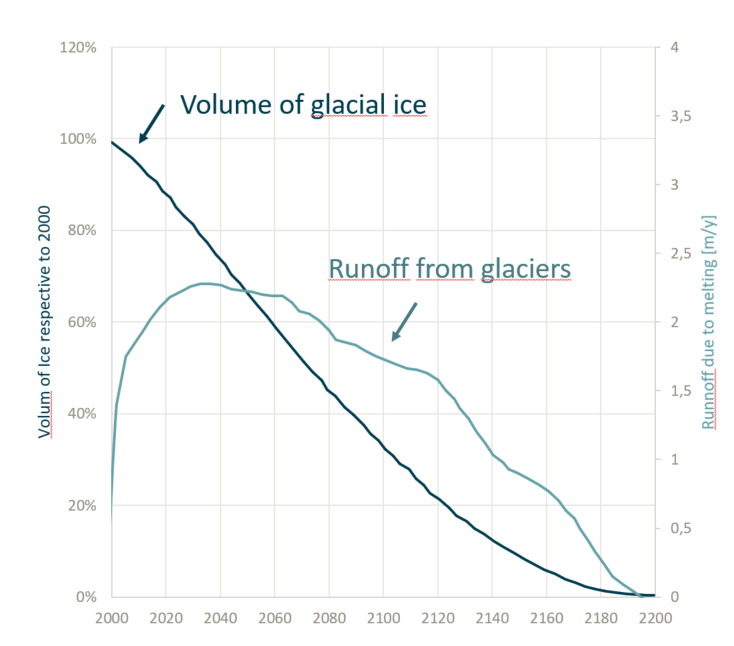

Steigende globale Temperaturen, die durch den Klimawandel verursacht werden, werden voraussichtlich zu einer erhöhten Gletscherschmelze in Island führen und damit den Wasserfluss in Wasserkraftwerken erhöhen. Fast alle isländischen Gletscher haben seit Anfang der 1990er Jahre an Masse verloren. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend mit dem sich erwärmenden Klima fortsetzt. Es wurde projiziert, dass im Jahr 2200 fast keine isländischen Gletscher mehr übrig sein werden. Die Strömung in Gletscherflüssen wird gleichzeitig mit der Gletscherschmelze zunehmen. Es wird erwartet, dass der Abfluss in den nächsten 50 Jahren seinen Höhepunkt erreichen wird, danach wird erwartet, dass der Abfluss aus der Gletscherschmelze bis auf das Niveau von Null im Jahr 2200 zurückgehen wird.

Für das Jahr 2015 ist der Anstieg der Zuflussszenarien unter Verwendung des Klimas von 2015 um etwa 10% höher als durch historische Klimaaufzeichnungen vorhergesagt. Die Zuflussszenarien stellen historische Zuflüsse seit den 1950er Jahren bis heute dar, die auf (a) bestimmte Jahre in die Zukunft projiziert wurden, wobei sowohl geschätzte historische Trends bei Temperatur und Niederschlag als auch prognostizierte zukünftige Trends aufgrund des Klimawandels verwendet werden. Bis heute konnte das bestehende Stromsystem diesen Anstieg des Stromflusses größtenteils ohne Investitionen nutzen. Das Zuflussvolumen wird bis 2050 im Vergleich zu 2015 voraussichtlich um weitere 15 % steigen. Das bestehende Stromnetz kann nur 30% dieser Erhöhung ausnutzen. Ohne Änderungen an bestehenden Wasserkraftwerken wird erwartet, dass der Rest des erhöhten Stroms über die Überlaufkanäle verschüttet wird. Um die erhöhten Durchflussmengen voll auszuschöpfen, müssen sowohl die installierte Turbinenkapazität als auch die Speicherkapazität in bestehenden Wasserkraftwerken erhöht werden.

Politischer Kontext der Anpassungsmaßnahme

Case developed and implemented as a climate change adaptation measure.

Ziele der Anpassungsmaßnahme

Die Erwärmung der Atmosphäre unter dem Klimawandel führt zu einer beschleunigten Gletscherschmelze, was zu einem erhöhten Wasserfluss in Wasserkraftwerken führt. Das erste Ziel von Landsvirkjun (der National Power Company) ist es, die Projektionen des Wasserflusses unter dem Klimawandel zu verbessern. Bessere Projektionen erleichtern Anpassungsmaßnahmen, die unnötige Wasserverschüttungen durch die Verschüttungen minimieren. Diese Maßnahmen umfassen die Änderung von Bewirtschaftungsplänen für Reservoirs, die Installation zusätzlicher Infrastruktur und/oder die Neugestaltung der bestehenden Infrastruktur, um einen erhöhten Abfluss zu bewältigen. Ein Nebeneffekt ist ein erhöhter Hochwasserschutz, da die Stauseen bei extremen Überschwemmungen als zusätzliche Pufferkapazität fungieren können.

In diesem Fall implementierte Anpassungsoptionen

Lösungen

In Zusammenarbeit mit anderen nordischen Regierungen und Forschungseinrichtungen im Rahmen der Gruppe Norden nutzt Landsvirkjun hydrologische Modellierungen, um den zukünftigen Wasserfluss unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels zu projizieren. Die Projektionen über den zukünftigen Flussfluss wurden durch die Verwendung von beobachteten Temperatur- und Niederschlagsdaten verbessert, und die Gletschergebiets-Volumen-Höhenkurven wurden entsprechend den Trends aus Klimamodellsimulationen angepasst. Diese Informationen wurden dann in ein hydrologisches Modell eingespeist, um korrigierte Strömungen zu erzeugen, die den Klimawandel berücksichtigen. Landsvirkjun hat korrigierte Ströme in seine Reservoir-Management-Strategien integriert. Die Organisation aktualisiert die Strömungsreihe und anschließend ihr Reservoirmanagement alle fünf Jahre, um den sich ändernden Klimabedingungen Rechnung zu tragen. Für das neue Design und die Sanierung älterer Anlagen verwendet Landsvirkjun eine Designspezifikation, die zukünftige Ströme innerhalb von 15 Jahren und darüber hinaus berücksichtigt.

Die korrigierten Fließreihen von Landsvirkjun verwenden Daten aus dem IPPC sowie spezifische Ergebnisse für Island, wie die erwartete saisonale Verteilung von Temperatur- und Niederschlagsänderungen. Die Durchflussreihen werden jährlich auf Basis der Überwachungsergebnisse weiter kalibriert. Diese Erkenntnisse werden für die Anpassung des Reservoirmanagements und für die Bewertung möglicher Umgestaltungen und Modernisierungen bestehender Kraftwerke sowie für Vorschläge für zukünftige Projekte verwendet. Im Wesentlichen wird das Management und die Gestaltung bestehender und geplanter Anlagen angepasst, um die erhöhten Gletscherströme zu nutzen, basierend auf verbesserten Daten zu aktuellen und zukünftigen Flüssen. Diese Maßnahmen führen zu einer erhöhten Erzeugung erneuerbarer Energien in Island, da die Verluste an Wasserressourcen durch Überlaufkanäle verringert werden.

Das Wasserkraftwerk Búrfell liefert ein Beispiel, bei dem verbesserte Wasserflussdaten einen Ausbau wirtschaftlich möglich machten: Die Kraftwerkskapazität wurde von 70 MW auf 100 MW erhöht. Landsvirkjun entschied sich für den Bau eines neuen Wasserkraftwerks, das das ursprüngliche Kraftwerk erweitert und seine Last reduziert. Die neue Erweiterung Búrfell wurde aus wirtschaftlichen und nachhaltigen Gründen unterirdisch gebaut. Sie ist seit Juni 2018 in Betrieb. Das Wasserkraftwerk Búðarháls ist ein neues Projekt, das 2014 in Betrieb genommen wurde. Die Kapazität dieser Anlage wurde als Reaktion auf den Klimawandel von ursprünglich geplanten 80 MW auf 95 MW erhöht. Das Wasserkraftprojekt Hvammur ist ein zukünftiges Projekt, bei dem die Kapazität auch auf der Grundlage der korrigierten Stromflüsse von 82 MW auf 95 MW erhöht wurde. Das Hvammur-Projekt wurde vom isländischen Parlament im Rahmen des „Masterplans für Naturschutz und Energienutzung“ genehmigt (siehe Abschnitt zu rechtlichen Aspekten), eine Entscheidung über den Baubeginn wurde jedoch nicht getroffen.

Zusätzliche Details

Beteiligung der Stakeholder

Das Unternehmen hat mit Norden zusammengearbeitet, um die Auswirkungen des Klimawandels auf erneuerbare Energiesysteme zu identifizieren und zu analysieren. Norden ist eine regionale Kooperationsinitiative, an der Regierungen und Forschungseinrichtungen aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden, den Färöern, Grönland und Åland beteiligt sind. Das Programm wird vom Nordischen Ministerrat finanziert.

In dieser Verbundforschung wurden beobachtete Temperatur- und Niederschlagsdaten sowie Gletscherflächen-Volumen-Höhen-Kurven an Klimamodelltrends angepasst. Historische Daten über die Gletscherschmelze und den prognostizierten Anstieg des Abflusses und des daraus resultierenden Wasservolumens wurden erhalten. Dieser Austausch von Wissen und Forschung zwischen den skandinavischen Ländern gewährleistete eine gut entwickelte Evidenzbasis, die von einem Forschungskonsortium überprüft und als solche in der breiteren Gemeinschaft verbreitet wird.

Die öffentliche Konsultation wurde in die Planung des Ausbaus der derzeitigen Wasserkraftstandorte durch das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung einbezogen, wie dies gesetzlich garantiert ist. Die Genehmigung wurde auch durch die Anwendung des Protokolls zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Wasserkraft (HSAP) für das Wasserkraftprojekt Hvammur und für den Betrieb des Wasserkraftwerks Blanda beantragt. Letzterer erhielt 2017 den Blue Planet Prize der IHA.

Erfolgsfaktoren und limitierende Faktoren

Erfolgsfaktoren:

- Die Zusammenarbeit mit anderen Energieunternehmen, Universitäten und Institutionen hat die Glaubwürdigkeit der Anpassungsbemühungen erleichtert und erhöht. Dies geschah hauptsächlich über das Norden-Konsortium.

- Der Vorstand von Landsvirkjun ist am Anpassungsprozess beteiligt

- Schritt-für-Schritt-Ansatz zur Anpassung an den Klimawandel: Alle fünf Jahre werden vergangene Trends und Prognosen von Niederschlag und Temperatur überprüft, während eine jährliche Kalibrierung der Modelle auf der Grundlage der Überwachungsergebnisse durchgeführt wird, um das derzeitige Management und die von Landvirkjun getätigten Investitionen anzupassen.

- Angesichts der Unsicherheit in den Klimaprojektionen unterhält Landsvirkjun alternative Pläne, die umgesetzt werden können, falls sich das ausgewählte Szenario als ungenau erweist. Zu diesen alternativen Plänen gehören Kürzungsvereinbarungen mit Großverbrauchern, bei denen ein Teil der vertraglich vereinbarten jährlichen Energieverkäufe eingeschränkt werden kann, sowie Pläne für den Bau neuer Projekte für erneuerbare Wasserkraft, Geothermie und Windkraft.

Begrenzungsfaktor:

- Es wird erwartet, dass der erhöhte Wasserfluss vorübergehend sein wird. Die Eisschmelzströme sollen bis 2030 ein Plateau erreichen und danach bis 2080 konstant bleiben. Bis 2080 wird das Volumen der Gletscher so stark zurückgegangen sein, dass sich die Ströme verringern werden. Dieses langfristige Phänomen hat wenig Auswirkungen auf aktuelle Entscheidungen, die einen Entscheidungshorizont von 50 Jahren haben. Sobald die Ströme wieder auf das Niveau der 1990er Jahre zurückgekehrt sind, d. h. bevor die isländischen Gletscher an Masse verloren haben, können die bestehenden Wasserkraftwerke über eine etwas höhere Kapazität verfügen als erforderlich.

Kosten und Nutzen

Kosten:

- Die Kosten für Investitionen in Forschungsprojekte im Rahmen einer skandinavischen Kooperationsinitiative (Norden) waren mit rund 1 Million Euro moderat.

- Die Kosten für die Änderung der Bewirtschaftungspläne für die Reservoirs sind moderat und spiegeln sich als interne Kosten wider, z. B. die Hinzufügung von 2-3 Mitarbeitern.

- Die Kosten für die Änderung der Planung geplanter Anlagen (in den meisten Fällen wird die Kapazität von Wasserkraftprojekten erhöht) sind in der Größenordnung von mehreren zehn Millionen Euro hoch.

Hauptvorteile:

- Die verbesserte hydrologische Modellierung hat wertvolle Informationen für die Entscheidungsfindung über zukünftige Investitionen in Wasserkraftwerke geliefert.

- Die erhöhte Erzeugungskapazität von bis dato 10% als Reaktion auf erhöhte Wasserströme aufgrund des derzeitigen und des Projektklimawandels erhöht die jährlichen Einnahmen.

Erhöhte Reservoirkapazitäten können Pufferkapazitäten gegen extreme Überschwemmungen gewährleisten und damit zu einem erhöhten Hochwasserschutz führen. Die extremsten Hochwasserereignisse in Island sind Gletscherausbrüche aufgrund von Vulkanausbrüchen. Gletscherausbruch Überschwemmungen sind häufiger in Island als anderswo auf der Welt wegen der Wechselwirkung von Vulkanen mit Gletschern.

Rechtliche Aspekte

Der „Masterplanfür Naturschutz und Energienutzung“ist ein Instrument, um die konkurrierenden Interessen des Naturschutzes und der Energieerzeugung auf nationaler Ebene und in den frühesten Planungsphasen in Einklang zu bringen. Der Aspekt der Anpassung an den Klimawandel wird jedoch in diesen Planungsphasen nicht berücksichtigt und auch nicht in das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung einbezogen. Wichtig zu berücksichtigen ist, dass die Wasserkraft in Island 73 % ihres Anteils an erneuerbarer Energie liefert und somit einen wichtigen Beitrag zum Energiemix Islands leistet.

Implementierungszeit

Es dauerte vier Jahre (2006 bis 2010), bis das Unternehmen Landsvirkjun korrigierte Durchflussreihen bei der Entscheidungsfindung über das Reservoirmanagement und Investitionsentscheidungen über zukünftige Vermögenswerte verwendete. Die Installation der zusätzlichen Kapazität im Kraftwerk Búrfell dauerte etwas mehr als zwei Jahre ab Baubeginn (2016).

Lebensdauer

Die Bewertung der erwarteten Gletscherschmelze und damit des Wasservolumens für die Wasserkrafterzeugung erfolgt alle fünf Jahre und wird durch jährliche Überwachungsergebnisse kalibriert. Infolgedessen werden Investitions- und Managemententscheidungen auf der Grundlage einer aktualisierten Bewertung unter Berücksichtigung historischer Messungen und zukünftiger Prognosen getroffen. Diese Strategie hat einen Zeithorizont von 50 Jahren, da der Return on Investment für Wasserkraftprojekte über einen Zeitraum von 50 Jahren berechnet wird und Abflussprojektionen von Gletschern über einen solchen Zeitraum mit ausreichender Sicherheit durchgeführt werden können.

Referenzinformationen

Kontakt

Óli Grétar Blöndal Sveinsson,

Landsvirkjun

Executive VP of Research and Development

E-mail: Oli.Gretar.Sveinsson@landsvirkjun.is

Úlfar Linnet,

Landsvirkjun

Manager of Resources Department

E-mail: Ulfar.Linnet@landsvirkjun.is

Halldór Björnsson

Icelandic Met Office

Head of Atmospheric research group

E-mail: halldor@vedur.is

Referenzen

Landsvirkjun und Iceland Met Office

Veröffentlicht in Climate-ADAPT: Nov 22, 2022

Please contact us for any other enquiry on this Case Study or to share a new Case Study (email climate.adapt@eea.europa.eu)

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?