All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.

See all EU institutions and bodies

© NW-FWA

Mischwälder erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen großflächige Klimaschäden. Die in der Region Hessen erarbeiteten Empfehlungen unterstützen Waldbesitzer und Forstwirte bei der Auswahl klimaangepasster Baumartenzusammensetzungen auf Basis aktueller Boden- und zukünftiger Klimabedingungen. Dabei zeigte sich, dass die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sowie die Sicherstellung des Wissenstransfers entscheidende Faktoren sind.

Der Klimawandel und die sich rasch verändernden Wachstumsbedingungen der Bäume stellen die Waldökosysteme und den gesamten Waldsektor vor große Herausforderungen. Die Waldbewirtschaftung kann Risiken am besten vorbereiten und mindern, indem sie angepasste Baumarten auf der Grundlage wissenschaftlicher Empfehlungen auswählt und mischt. Diese Mischungen werden es dem Wald ermöglichen, unter zukünftigen Klima- und Standortbedingungen zu gedeihen.

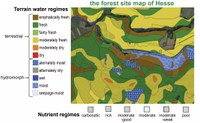

Für jedes Waldgebiet in Hessen wurde auf der Grundlage der Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit unter den Bedingungen des Klimawandels eine Kombination komplementärer Baumarten, sogenannter „Waldentwicklungstypen“, ermittelt. Diese Empfehlungen sollen Förster und Waldbesitzer bei ihren Entscheidungen über die optimale Auswahl von Baumarten unterstützen.

Das Nordwestdeutsche Forstforschungsinstitut (NW-FVA) hat die Empfehlungen in dem vom hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geförderten Projekt „Maps for Climate Risk and Forest Development Types – Improved Consulting Foundation for New Challenges for Hessian Forest Owners“, IKSP-Hessen,im Rahmen des Integrierten Klimaschutzplans 2025 in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Waldbesitzer für alle Arten von Waldbesitz in Hessen erarbeitet. Damit sollen die vielfältigen Funktionen der Wälder langfristig gesichert werden, was aber auch für die Wiederaufforstung geschädigter Gebiete von besonderer Bedeutung sein wird.

Die Empfehlungen sind öffentlich und kostenlos über ein Webportal und eine Smartphone-Anwendung zugänglich. Bundesweite Schulungen für Forstwirte und Kurse für Waldbesitzer stehen zur Verfügung, um Wissen über zukünftige Risiken und Waldanpassungsoptionen zu verbreiten und umzusetzen.

Beschreibung der Fallstudie

Herausforderungen

Der Klimawandel birgt viele Unsicherheiten für Waldbewirtschafter. Die Projektionen prognostizieren, dass der Klimawandel weit verbreitet, schnell und intensivierend sein wird. Daher müssen Klimaszenarien immer wieder auf Baumartenempfehlungen und Veränderungen überprüft werden, die in die forstwirtschaftliche Entscheidungsfindung einfließen.

Regionale Klimaprojektionen sind nicht so klar, insbesondere wenn es um die saisonale Verteilung der Niederschläge geht. Darüber hinaus haben nicht nur Bodeneigenschaften, sondern auch Geländebedingungen wie Hanglage oder Exposition einen starken Einfluss auf die Wasserversorgung an einem bestimmten Standort. Dies macht eine räumlich differenzierte Modellierung der Auswirkungen des Klimawandels notwendig. In der Region Hessen liegt der Fokus auf der Modellierung der Wasserversorgung, da der Klimawandel das Risiko von Dürrestress für Baumarten in vielen Gebieten erhöht und damit deren Eignung einschränkt. Dies ist nicht nur auf die Veränderung der Niederschlagsmuster zurückzuführen, sondern auch auf die Zunahme der Verdunstung, die mit steigenden Temperaturen zusammenhängt. Gerade in den warmen Sommermonaten wird dies in Zukunft an vielen Standorten zu einem zunehmenden Wasserdefizit führen. Die Projektionen sind besonders schwerwiegend, wenn das IPCC (2014) RCP 8.5-Emissionsszenario berücksichtigt wird.

Eine der Herausforderungen besteht darin, einen Indikator für Dürrestress zu finden. Es sollte für alle hessischen Waldgebiete berechnet werden und geeignet sein, das Risiko von Baumarten zu bewerten, damit Empfehlungen anhand von Schwellenwerten abgegeben werden können.

Die in den letzten Jahren durch Stürme, Dürre und Borkenkäferbefall verursachten Schäden verdeutlichen die Dringlichkeit einer angepassten Waldbewirtschaftung. Gerade in großflächigen Schadensgebieten müssen Entscheidungen über Wiederaufforstung schnell getroffen werden. Diese Entscheidungen müssen den zu erwartenden Klimaveränderungen Rechnung tragen, wodurch die Risiken künftiger Schäden minimiert werden und der langfristige Erhalt lebenswichtiger, stabiler Wälder ermöglicht wird.

Politischer und rechtlicher Hintergrund

Mit dem IntegriertenKlimaschutzplan 2025 setztdas Land Hessen den Klimaschutzplan der Bundesregierung auf Landesebene um. Es besteht aus einem umfassenden Maßnahmenpaket zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel.

Gemäß dem Hessischen Waldgesetz können Waldbesitzer frei entscheiden, welche Baumart sie wählen. Sie sind jedoch verpflichtet, Flächen innerhalb von sechs Jahren aufzuforsten (§7 HWaldG).

Das Land Hessen unterstützt Waldbesitzer bei der Sanierung von Waldschäden durch extreme Witterungsbedingungen. Die Empfehlungen der NW-FVA sind verbindlich in die Landesverordnungen zur Einführung einer Forstlichen Förderung in Hessen (Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald in Hessen, Extremwetterrichtlinie-Wald, 1. April 2021) integriert.

Politischer Kontext der Anpassungsmaßnahme

Case developed and implemented as a climate change adaptation measure.

Ziele der Anpassungsmaßnahme

Die im Rahmen des Projekts IKSP-Hessen erarbeiteten Empfehlungen für klimaangepasste Baumartenzusammensetzungen in Hessen verfolgen folgende Ziele:

1. Standortspezifische Informationen für nicht kartierte Waldgebiete in den hessischen Stadt- und Privatwäldern als Grundlage für die standortgerechte Auswahl von Baumarten bereitzustellen, da nur 80 % der Wälder bereits kartiert wurden. In diesem Zusammenhang zielt das Projekt auf eine bessere räumliche Darstellung des Wasser- und Nährstoffhaushalts ab, insbesondere im breiten Spektrum der als „mesotroph“ eingestuften Standorte.

2. Forstliche Empfehlungen zu entwickeln - mit Blick auf das Jahr 2100. Hierfür werden die regionalen Klimaszenarien aus dem Kernensemble der staatlichen Expertengruppe ReKliEs-De herangezogen.

3. Ermittlung von „Waldentwicklungstypen“, die aus einer empfohlenen Mischung von Baumarten bestehen, die sich in ihren Wachstumsmustern ergänzen, um das Risiko von Schäden aufgrund des Klimawandels zu minimieren oder zu verringern.

Das Endziel ist, dass die Ergebnisse allen hessischen Waldbesitzern zur Verfügung gestellt werden, indem ein neues und benutzerfreundliches Informationssystem implementiert wird, das von Waldbesitzern ohne fundiertes technisches Wissen genutzt werden kann.

In diesem Fall implementierte Anpassungsoptionen

Lösungen

Das Projekt umfasste drei Hauptaktivitäten: i) Kartierung gebietsspezifischer Merkmale unter aktuellen und künftigen Bedingungen, ii) Entwicklung von Empfehlungen („empfohlene Waldentwicklungsarten“) und iii) Wissenstransfer zur Förderung der Übernahme von Empfehlungen durch Waldbesitzer (Web-Service für klimaangepasste Baumarten), wie nachstehend beschrieben.

1. Kartierung standortspezifischer Merkmale

Das Verständnis standortspezifischer Merkmale, wie der verfügbaren Wasser- und Nährstoffversorgung, ist für die Auswahl geeigneter Baumarten für jedes Waldgebiet unerlässlich. Bodenkarten standen zu Projektbeginn für die meisten Waldgebiete in Hessen zur Verfügung. Um die Lücke von 20 % undokumentierter Waldfläche zu schließen und die Kartierungsergebnisse zu verbessern, wurden am NW-FVA Computermodelle entwickelt, um den trophischen Zustand, den klimatischen Wasserhaushalt (Differenz zwischen Niederschlag und potentieller Evapotranspiration) und die nutzbare Feldkapazität (Wasser für Pflanzen nach Auffüllung in den Wintermonaten) für alle Waldstandorte abzuleiten. Zur Berechnung der flächenbezogenen Abschätzung der nutzbaren Feldkapazität wurden insgesamt 4.179 Bodenprofile erstellt. Darüber hinaus wurde die Bodenkarte des Hessischen Landesvermessungsamtes verwendet, um die trophischen Ebenen abzuschätzen (Heitkampet al., 2020). Kernelement war die Beurteilung der zukünftigen Wasserversorgung durch die Beurteilung des Standortwasserhaushalts während der Vegetationsperiode. Dieser Parameter besteht aus der nutzbaren Feldkapazität und dem klimatischen Wasserhaushalt. Der verwendete klimatische Wasserhaushalt basiert auf Klimaprojektionen des RCP 8.5 Emissionsszenarios (IPCC 2014), berechnet mit dem globalen Modell ECHAM 6 und dem statistischen Regionalmodell STARS II als Mittelwert für den Bezugszeitraum 2041-2070. Um die lokale Referenz zu ermitteln, wurde eine kombinierte Methode der inversen Entfernungsgewichtung und Höhenregression verwendet, um auf ein Raster von 50 x 50 m zu skalieren.

Die neue NW-FVA-Standortkarte enthält somit umfassende Informationen über die trophischen Ebenen und den zukünftigen Standortwasserhaushalt für den gesamten hessischen Wald und ermöglicht so ein größeres Gewicht von Klimaerwägungen bei der Auswahl der Baumarten.

2. Entwicklung empfohlener Waldentwicklungstypen

Baumarten werden anhand der Schwellenwerte des Dürrestressindex nach ihrem Wasser- und Nährstoffbedarf kategorisiert. Baumarten, die sich hinsichtlich ihrer ökologischen Anforderungen und ihres Wachstumsverhaltens ergänzen, werden zu Mischbestandstypen oder Waldentwicklungstypen abgeglichen.

Abhängig von der Erfüllung der ökologischen Anforderungen an das Gebiet kann die Rolle einer Baumart in Mischwäldern als führend, gemischt, begleitend oder vom Anbau ausgeschlossen eingestuft werden. Neben dem Standortwasserhaushalt und den trophischen Kriterien enthalten die Empfehlungen auch einige waldbauliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen (z. B. Ausschluss von Kiefern und Birken auf wasser- und nährstoffreichen Standorten). Für hydromorphe Standorte, also Böden, die durch Grund- und Rückwasser beeinflusst werden, ist die Zuordnung von Baumarten über den Standortwasserhaushalt nicht geeignet, da die nutzbare Feldkapazität hier nicht aussagekräftig ist. Stattdessen werden sie vom vorherigen System nach dem Geländewasserregime und dem trophischen Niveau kategorisiert.

Die Hauptargumente für Mischwälder sind ihre größere Stabilität und ihre generell höhere Widerstandsfähigkeit beim Ausgleich von Störungen. Waldentwicklungstypen werden in der Waldbauplanung verwendet. Sie werden durch Modelle der gewünschten Waldstruktur beschrieben, die z.B. ihre sukzessive Position kategorisieren und Entwicklungsziele hinsichtlich ihrer Schutz- und Erholungsfunktion spezifizieren. Holzproduktionsziele werden in Form von Zieldurchmessern und Produktionsperioden einbezogen. Die Prozentsätze der Baumarten werden sowohl für Entwicklungs- als auch für Regenerationsziele festgelegt. Für jede Baumart, die in einem Waldentwicklungstyp empfohlen wird, können standortspezifische Planungsinformationen abgeleitet werden.

Der Katalog der Waldentwicklungstypen für Kommunal- und Privatwälder umfasst 34 Waldentwicklungstypen. Sie werden bereits von zahlreichen Waldbesitzern genutzt. Die Zahl der Besuche auf dem Webportal im August 2024 beträgt mehr als 296.000 (Anzahl der Klicks) und wächst. Aufgrund der Gefahr von Fehlinterpretationen durch nicht-fachkundige Anwender rät die NW-FVA in der Regel zur Beratung mit spezialisiertem Forstpersonal.

3. Web-Service für klimaangepasste Baumarten

Das Entscheidungsunterstützungssystem für die klimaangepasste Baumartenauswahl wurde in das betriebliche GIS von HessenForstintegriert und den Waldbesitzern als frei zugängliches Webportal zur Verfügung gestellt (https://www.nw-fva.de/baem/). Darüber hinaus lassen sich der REST-Web-Service, auf dem der gesamte Service basiert, und das WMS (Webmap-Service) problemlos in andere Softwareprodukte integrieren. Die NW-FVA-Website enthält auch eine Kurzanleitung zur Nutzung des Dienstes. Der Katalog der Waldentwicklungsarten, weitere Hintergrundinformationen und die Klassifikationstabellen stehen zum Download bereit.

In der Webanwendung öffnet ein Klick auf die Karte eine Tabelle mit Informationen zur Lage, Waldstandortmerkmalen und empfohlenen Waldentwicklungstypen an jedem Waldstandort in ganz Hessen.

Ergänzend zum Webportal wurde eine App für die Betriebssysteme Android und iOS (Apple) für mobile Endgeräte entwickelt. Der Vorteil der App ist, dass sie die Position eines Waldstandortes per GPS ermittelt. Es ermöglicht einen sofortigen Informationsabruf, so dass eine Bewertung der bestehenden Waldbausituation direkt mit dem Waldgebiet verknüpft werden kann. Wenn kein Internetzugang verfügbar ist, wird der ausgewählte Speicherort gespeichert und kann später geöffnet werden, um die zugehörigen Informationen abzurufen. Die Positionierung ist besonders hilfreich, wenn es keine Waldteilung oder Kartenbasis gibt oder wenn es schwierig ist, Grenzen zu ziehen, zum Beispiel in kleinen Privatwäldern.

Schließlich dient der Katalog der Waldentwicklungsarten als Grundlage für Subventionen der Verwaltungsbehörden. Das Land Hessen fördert die Wiederaufforstung von Freiflächen, die von der extremen Dürre zwischen 2018 und heute betroffen sind. Die Auswahl eines an einem bestimmten Standort empfohlenen Waldentwicklungstyps ist für Waldbesitzer verpflichtend und Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen für Anpflanzung und Erhaltung.

Zusätzliche Details

Beteiligung der Stakeholder

Die Projektpartner waren die Waldbesitzer und Berater: HessenForst, zuständig für den Staatswald und Teile des Gemeinde- und Privatwaldes, und der Hessische Waldbesitzerverband, zuständig für alle anderen Teile des Gemeinde- und Privatwaldes. Beide stellten während des gesamten Projekts Beratung und Daten zur Verfügung und waren in die Prozesse des Wissenstransfers eingebunden.

Es wurde eine Befragung von Waldbesitzern und -beratern durchgeführt, um Strategien zur Sensibilisierung und Nutzung der Entscheidungshilfeinstrumente für kommunale und private Wälder zu entwickeln. Seit den ersten Schritten des Projekts begünstigte die Einbeziehung der Interessenträger die Annahme und Übernahme von Empfehlungen von Waldbesitzern. Aus diesem Grund werden weitere Einzelheiten zur Einbeziehung der Interessenträger im Abschnitt „Erfolg und begrenzende Faktoren“ aufgeführt.

Erfolgsfaktoren und limitierende Faktoren

Erfolgsfaktoren:

Um die Ergebnisse so schnell und effizient wie möglich in die Praxis umzusetzen, fand der Wissenstransfer auf mehreren Ebenen statt und stellte einen wesentlichen Erfolgsfaktor des Projekts dar.

Erstens bedeutete die Zusammensetzung der Projektteilnehmer, an der der HessenForst und der Hessische Waldbesitzerverband beteiligt waren, dass erfahrene Praktiker an der Entwicklung und Interpretation der Ergebnisse von Projektbeginn beteiligt waren. Dies sicherte die Anerkennung der abgegebenen Empfehlungen und die aktive Einbeziehung in die Waldplanung von Anfang an. Daher fand die erste Validierung während des laufenden Prozesses statt, bevor die Ergebnisse vorgestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Dieser Ansatz steigerte die Akzeptanz der entwickelten Baumartenempfehlungen erheblich.

Eine zweite Ebene des Wissenstransfers liegt in der leicht verständlichen Dokumentation und der öffentlichen Zugänglichmachung der Ergebnisse in einer Form, die Waldbesitzer und Forstwirte bei ihren Entscheidungen transparent unterstützt. Ein digitales Entscheidungsunterstützungssystem (DSS) war daher als geeignetes Werkzeug konzipiert. Dies ist über ein NW-FVA-Webportal öffentlich zugänglich, über das Waldbesitzer ihre Bestände leicht identifizieren und auf die im Projekt entwickelten Baumartenempfehlungen zugreifen/herunterladen können. Eine mobile Version für Android- und iOS-Handys wurde ebenfalls entwickelt. Diese Anwendungen sind der einfachste Weg, um Websites mit der GPS-Funktion des mobilen Geräts zu lokalisieren.

Als dritte Stufe des Wissenstransfers wurden in enger Zusammenarbeit mit HessenForst in allen Forstämtern aktive Schulungen organisiert. Vorträge wurden auch auf Veranstaltungen gehalten, die vom Hessischen Waldbesitzerverband organisiert wurden. Kostenlose Schulungen werden auch Waldbesitzern in ihren eigenen Wäldern angeboten. Die Kurse und das Webportal wurden über Flyer und Anzeigen in Fachzeitschriften beworben. Darüber hinaus hat die Erstellung von Video-Benutzerhandbüchern begonnen. Diese sind auch auf der Website der NW-FVA verfügbar.

Überraschenderweise bekundeten mehrere andere Sektoren, wie Umweltplanungsbüros, Naturschutzbehörden und für die Trinkwassergewinnung und Dämme oder den Straßenbau zuständige Stellen, Interesse an der Nutzung von Baumartenempfehlungen und der Integration des Dienstes in ihre GIS-Portale. Dies zeigt den Erfolg der Initiative der NW-FVA.

Ein ähnlicher Ansatz, der auf dem gleichen Konzept der Waldentwicklungstypen basiert, wurde im Land Nordrhein-Westfalen (Deutschland) im Rahmen des SUPERB-Projekts umgesetzt (siehe Fallstudie Large forest restoration solutions in NRW), was auf das Replikationspotenzial des Projekts hindeutet.

Begrenzende Faktoren:

Obwohl ein großer Beratungsbedarf besteht und die Empfehlungen verbindlich in die staatlichen Förderungen für Wiederaufforstungsprojekte integriert wurden, sind die Baumartenempfehlungen noch nicht als neuer Standard festgelegt.

Die Einladung zur Abgabe von Rückmeldungen und das Schulungsprogramm wurden begrüßt, aber nicht in dem erhofften Umfang. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, werden fundierte Kenntnisse auf dem komplexen Gebiet der Baumartenauswahl in einem sich verändernden Klima als notwendig erachtet. Darüber hinaus ist die Zielgruppe der Entscheider im Wald sehr heterogen und erfordert einen hohen Kommunikationsaufwand. Um diese Einschränkungen zu überwinden, wird langfristig ein Schulungsprogramm aufrechterhalten. Vor-Ort-Schulungen werden bevorzugt, aber auch Lehrvideos sind erwünscht. Dies wird in Betracht gezogen, um die Umsetzung der Empfehlungen zu verbessern.

Kosten und Nutzen

Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 5,655.000 EUR und beinhalteten hauptsächlich Personalkosten. Die Nutzung der im Projekt entwickelten Tools ist für alle Nutzer kostenlos. Die Kosten für die Wiederherstellung von Wäldern sind je nach Standortbedingungen und Umfang der zu restaurierenden Fläche variabel. Ein Beispiel dafür ist die Fallstudie „GroßflächigeWaldsanierungslösungen für die Widerstandsfähigkeit gegen mehrere Klimastressoren in Nordrhein-Westfalen, Deutschland“.

Die waldbauliche Planung unter Verwendung von Waldentwicklungstypen, die Mischwälder empfehlen, sorgt für mehr Stabilität und im Allgemeinen für eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen. Dadurch wird nicht nur ein ökologischer und wirtschaftlicher Nutzen, sondern auch die Erhaltung anderer Waldökosystemdienstleistungen sichergestellt. Obwohl nicht spezifisch quantifiziert, wird es auch die Klimaregulierung, die Wasserregulierung und -versorgung, die Erosionskontrolle, die Bereitstellung von Lebensräumen und die Erholung unterstützen.

Implementierungszeit

Das Projekt begann 2018 und läuft bis 2025. Das Webportal wurde im Oktober 2020 erstmals zur Verfügung gestellt. Nach intensiver Weiterentwicklung wurde im Mai 2023 ein umfassendes Update durchgeführt.

Die Auswahl und Planung spezifischer Wiederherstellungs- oder Pflanzmaßnahmen kann bis zu einem Jahr dauern. Die kontinuierliche Bewirtschaftung der Waldbestände ist wichtig, um einen angepassten Mischwald zu erhalten, der alle Ökosystemleistungen erbringen kann. Für jeden Waldentwicklungstyp gibt es entsprechende Bewirtschaftungsempfehlungen, differenziert nach Vordickenstufe, Dickichtstufe, Qualifikationsstufe und Dimensionierungsstufe sowie Reife- und Regenerationsstufe.

Lebensdauer

Das Instrument zur Entscheidungsunterstützung ist dauerhaft konzipiert und wird laufend aktualisiert.

Referenzinformationen

Kontakt

Dr. Ralf Nagel

director of the Northwest German Forest Research Institute

Grätzelstraße 2

D-37079 Göttingen

Tel.: +49 (0) 551 – 69401 – 123

E-Mail: ralf.nagel@nw-fva.de

Dr. Heidi Döbbeler

scientific assistant

Northwest German Forest Research Institute

Grätzelstraße 2

D-37079 Göttingen

Tel.: +49 (0) 551 – 69401 – 114

E-Mail: Heidi.Doebbeler@nw-fva.de

Dr. Jan Hansen

head of forest inventory, information technology and biometrics

Northwest German Forest Research Institute

Grätzelstraße 2

D-37079 Göttingen

Tel.: +49 (0) 551 – 69401 – 221

E-Mail: Jan.Hansen@nw-fva.de

fnews@thuenen.de

Websites

Referenzen

Döbbeler H., Nagel R.-V., Spellmann H., Hamkens H. (2023): Waldentwicklungsziele (WEZ) für den hessischen Kommunal- und Privatwald. Empfehlungen der NW-FVA in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Waldbesitzerverband. Göttingen. 39 S. (https://www.nw-fva.de/unterstuetzen/software/baem/hessen, Stand 26.05.2023)

Spellmann H., Döbbeler H., Hamkens H., Hansen J., Sutmöller J., Bialozyt R., Nagel R.-V. (2021): Entscheidungshilfen zur klimaangepassten Baumartenwahl. Deutscher Waldbesitzer (1): 8-10.

Heitkamp F., Ahrends B., Evers J., Steinicke C., Meesenburg H. (2020): Inferenz von Waldbodennährstoffregimen durch Integration von Bodenchemie mit Fuzzy-Logik: Regionsweite Bewerbung für Akteure aus Hessen, Deutschland. Geoderma Regional 23: https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2020.e00340

Bialozyt, R., Böckmann, T. (2023): Abschlussbericht IKSP Projekt L-12 „Klimarisiko- und Zielbestockungskarten Forst – Verbesserte Beratungsgrundlagen für neue Herausforderungen an hessische Waldbesitzer“, 76 S. (https://www.nw-fva.de/unterstuetzen/software/baem/hessen, Stand 26.05.2023)

Veröffentlicht in Climate-ADAPT: Apr 11, 2025

Please contact us for any other enquiry on this Case Study or to share a new Case Study (email climate.adapt@eea.europa.eu)

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?