All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.

See all EU institutions and bodies

© EU FP7 research project BASE

In Jena wurde die Anpassung dank Sensibilisierung der Öffentlichkeit, öffentlicher institutioneller Unterstützung und Investitionen in Zusammenarbeit und Forschung in die Stadtplanung integriert. Detaillierte Kosten-Nutzen-Analysen fließen in die Entscheidungsfindung für Interventionen wie die Sanierung von Graufeldern ein.

Jena ist eine Stadt mit rund 108 000 Einwohnern und aufgrund ihrer besonderen geografischen Lage verschiedenen Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel ausgesetzt, wobei Hitzewellen am relevantesten sind. Klimaprojektionen für Jena gehen davon aus, dass sich dieses Risiko in Zukunft erheblich erhöhen wird. Im Rahmen der "JenKAS - Jenaer Klimaanpassungsstrategie" wurde zwischen 2009 und 2012 im Rahmen eines vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der Bundesanstalt für Bau-, Stadt- und Raumforschung geförderten Projekts ein Konzept zur Anpassung der Stadt an die Auswirkungen des Klimawandels entwickelt. Das übergeordnete Ziel des Projekts war es, den Grundstein für die durchgängige Berücksichtigung der Anpassung an den Klimawandel in der Stadtplanung zu legen.

Die Sanierung des Inselplatzes - eines 3 Hektar großen innerstädtischen Platzes, der hauptsächlich als Parkplatz genutzt wird - zu einem neuen Campus der Friedrich-Schiller-Universität war eine der ersten praktischen Interventionen, für die der JenKAS-Ansatz angewendet wurde. Im Rahmen des Planungsprozesses wurden wirtschaftliche Bewertungen durchgeführt, um das am besten geeignete Bündel von Anpassungsmaßnahmen zur Reduzierung des lokalen Wärmerisikos und zur mittel- und langfristigen Verbesserung des lokalen Klimas dieses spezifischen Gebiets zu ermitteln.

Beschreibung der Fallstudie

Herausforderungen

Jena ist mit rund 108.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Thüringens und liegt in der hügeligen Landschaft des Saaletals. Seit dem späten 19.Jahrhundert hat sich die Stadt durch die Aktivitäten des Unternehmers Carl Zeiss zu einem weltweit bekannten Zentrum der optischen Fertigung entwickelt. Die starke lokale Wirtschaft und der große Wissenschafts- und Technologiesektor bilden die Grundlage für den hohen Lebensstandard der Bevölkerung. Das Wirtschaftswachstum und der stetige Zustrom von Studierenden und jungen Familien schaffen eine stetig steigende Nachfrage nach Flächen für Wohn- und Industriegebiete sowie Universitätseinrichtungen, denen die Stadtplanungsbehörden Rechnung tragen müssen.

Die Innenstadt ist von steilen Muschelkalkhängen umgeben, die als Wärmespeicher fungieren und dazu beitragen, Jena mit einem anhaltenden städtischen Wärmeinseleffekt zu einem der wärmsten Orte Mitteldeutschlands zu machen. Klimaprojektionen für den Zeitraum von 2051 bis 2100 deuten auf einen Anstieg der durchschnittlichen Höchsttemperatur im Sommer um 3 C (CMIP5, RCP 4.5) auf 6 C (CMIP5, RCP 8.5) am Ende des Jahrhunderts sowie auf einen Anstieg der durchschnittlichen Anzahl heißer Tage (Tmax ≥ 30°C) von 11 auf 35 (CMIP5, RCP 4.5) und auf 49 (CMIP5, RCP 8.5) hin (Meyer et al., 2015). Insbesondere wird es häufigere und intensivere Hitzeinseleffekte geben.

Versiegelte Innenstadtbereiche wie der Inselplatz sind unter wechselnden klimatischen Bedingungen stark Hitzebelastungen ausgesetzt. Der Zusammenhang zwischen Stadtplanung, Gebäudegestaltung und Mikroklimabedingungen sollte bei Stadterneuerungs-, Sanierungs- und Revitalisierungsprojekten wie dem auf dem Inselplatz berücksichtigt werden. Die Oberflächengeometrie und die thermischen Eigenschaften der städtischen gebauten Umwelt können die Größe der städtischen Wärmeinsel stark beeinflussen. Bäume, begrünte Dächer, Wasserelemente und kühle Gehwege können dazu beitragen, den städtischen Wärmeinseleffekt zu reduzieren, indem sie Gebäudeoberflächen beschatten, Sonnenstrahlung ablenken und reflektieren und Feuchtigkeit in die Atmosphäre abgeben.

Politischer Kontext der Anpassungsmaßnahme

Case mainly developed and implemented because of other policy objectives, but with significant consideration of climate change adaptation aspects.

Ziele der Anpassungsmaßnahme

Die Klimaanpassungsstrategie von Jena (JenKAS) ermöglichte es der Stadtverwaltung und anderen betroffenen Akteuren, die lokalen Auswirkungen des Klimawandels zu bewerten und in die Stadtplanung einzubeziehen. Eines der wichtigsten Ziele ist es, die Intensität des städtischen Wärmeinseleffekts zu verringern und die Anpassung an extreme Hitzeereignisse zu erhöhen. Um diesem Umfang gerecht zu werden, sollte wie bei der Sanierung des Inselplatzes ein Bündel von baulichen Maßnahmen und naturnahen Lösungen umgesetzt werden.

Nach der Genehmigung des vorbereitenden Flächennutzungsplans für den Inselplatz im Mai 2014 wurden anhand einer probabilistischen Multikriterienanalyse drei Entwürfe verglichen, die verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten des öffentlichen Raums untersuchten und nach der Eignung ihres Entwurfs zur Förderung der Anpassung an den Klimawandel einordneten. Diese Analyse umfasst eine vergleichende wirtschaftliche Bewertung möglicher Anpassungsoptionen, um das am besten geeignete Bündel von Anpassungsmaßnahmen für die Umsetzung zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Bewertung fließen in die detaillierte Gestaltung des neuen Inselplatzes und den administrativen und politischen Entscheidungsprozess ein.

In diesem Fall implementierte Anpassungsoptionen

Lösungen

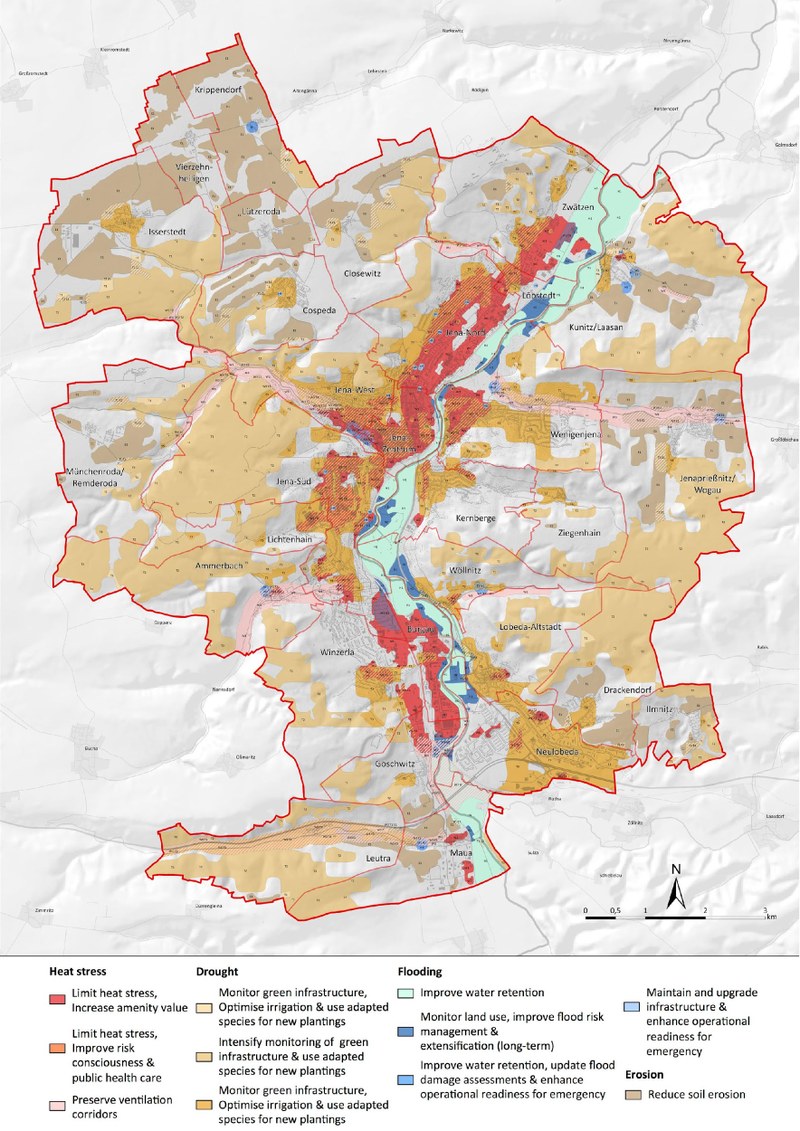

Das Rückgrat von JenKAS ist ein Handbuch zur klimasensiblen Stadtplanung, das Informationen zu aktuellen und zukünftigen lokalen klimatischen Bedingungen, rechtlichen Aspekten, wirtschaftlichen Bewertungen von Anpassungsoptionen und Best-Practice-Beispielen enthält. Ergänzt wird das Handbuch durch ein Entscheidungsunterstützungssystem namens JELKA, das sich speziell an städtische Interessenträger und Entscheidungsträger richtet. Das Instrument wurde entwickelt, um Informationen über Klimarisiken leichter zugänglich zu machen und maßgeschneiderte Empfehlungen zu geben, d. h. geeignete Anpassungsmaßnahmen für einen bestimmten Politikbereich oder eine bestimmte Raumeinheit vorzuschlagen.

Die Sanierung des Inselplatzes ist eine der ersten spezifischen Interventionen, für die der JenKAS-Ansatz zur durchgängigen Berücksichtigung der Anpassung an den Klimawandel in der Stadtplanung angewendet wurde. Diese Intervention zielt darauf ab, die bestehende Grauzone in einen neuen Campus der Friedrich-Schiller-Universität umzuwandeln, einschließlich Anpassungsmaßnahmen zur Bewältigung von Hitzestressrisiken. In einem ersten Schritt wurde JELKA verwendet, um Anpassungsoptionen vorzuwählen, die für drei alternative Entwürfe für die Sanierung des Gebiets in Betracht gezogen werden sollten. Anschließend wurde PRIMATE, eine am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ entwickelte Software zur probabilistischen Multi-Attribut-Evaluierung, eingesetzt, um diese drei Entwürfe mittels Multi-Kriterien-Analyse systematisch zu vergleichen. Die Alternativen variieren in: a) Anzahl der Bäume und Kronenmerkmale (kleine oder große gekrönte Bäume), b) Farbschemata von Gehwegen (gewöhnlicher oder heller Kopfsteinpflaster mit einer Albedo von 0,3 bzw. 0,5), c) Nutzung und Größe von Wasserkörpern (kein Wasserkörper von 40 m2 oder Wasserkörper von 80 m2)und d) Größe von Gründächern (31%, 50% oder 70% der gesamten Dachfläche).

Für den Vergleich der drei Alternativen wurden die folgenden vier Kriterien berücksichtigt: (i) Wärmestressniveau (quantitative Bewertung), (ii) Kosten (monetäre Bewertung), (iii) architektonische Qualität (qualitative Bewertung) und (iv) Annehmlichkeitswert (qualitative Bewertung). Um zu visualisieren, wie sich die drei Alternativen im Laufe der Zeit entwickeln werden, wurden diese Parameter für drei verschiedene Zeiträume modelliert: i) das Jahr 2021, die voraussichtliche Eröffnung des Campus; (ii) mittelfristiges visuelles Erscheinungsbild 2021-2050 und (iii) langfristiges visuelles Erscheinungsbild 2071-2100. Die wichtigsten Ergebnisse der multikriteriellen Bewertung für die Intervention auf dem Inselplatz waren:

- Alternative 3 steht mittelfristig (2021–2050) und langfristig (2021–2100) an erster Stelle. Diese Option besteht aus: i) Erhaltung der bestehenden 14 Bäume und Anpflanzung von 31 neuen Bäumen (27 großgewachsene und 4 kleingewachsene Bäume); (ii) helle Gehwege für das gesamte Gebiet verwenden; (iii) Entwicklung einer Dachbegrünung neuer Flachdächer (30 % Teer-Kies-Dach und 70 % großflächiges Gründach); (iv) einen 80 m2 großen künstlichen Wasserkörper zu konstruieren.

- Das Hitzestressniveau wurde durch einen Indikator zwischen 0 (keine Hitzestress) und 10 (maximale Hitzestress) geschätzt. Der Analyse zufolge war sie bei der dritten Alternative niedriger. Folgende Werte des Indikators wurden für diese Alternative im Vergleich zu den beiden anderen berechnet (Indikatorwerte der Alternativen 1 und 2 sind in Klammern angegeben): (i) Zeitraum 1981-2010 = 4.1, entsprechend Medium (4.8 für Alternative 1, 4.5 für Alternative 2); ii) Zeitraum 2021-2050 = 5,2, leicht erhöht (6,0 für Alternative 1, 5,7 für Alternative 2); iii) Zeitraum 2021-2100 = 6,7, mäßig erhöht (7,5 für Alternative 1, 7,2 für Alternative 2).

- Helle Gehwege und großgekrönte Bäume wirken sich positiv auf die standortspezifischen mikroklimatischen Bedingungen (die des Inselplatzes) aus. Die (vermutlich) höheren Kosten zahlen sich auch im Hinblick auf die Kriterien Annehmlichkeitswert und architektonische Qualität aus.

- Beim Vergleich der Nettogegenwartskosten eines kleingekrönten und eines großgekrönten Baumes über einen längeren Zeitraum (d. h. 82 Jahre) waren die Kosten für kleingekrönte Bäume etwas höher als für großgekrönte Bäume. Darüber hinaus wirkt sich Letzteres vorteilhafter auf das standortspezifische Mikroklima aus.

- Der Einfluss eines künstlichen Wasserlaufs ist mehrdeutig, da er recht kostspielig ist und sich aufgrund seiner Dimension nur begrenzt auf das Mikroklima auswirkt. Sein Gesamtwert hängt weitgehend davon ab, wie er im Hinblick auf seinen Einfluss auf Kriterien wie Annehmlichkeitswert und architektonische Qualität bewertet wird.

Die Arbeiten am Inselplatz begannen 2018 und konzentrierten sich bisher vor allem auf die Vorbereitung der Baustelle. Die Maßnahmen sollen bis 2024/2025 abgeschlossen sein (Projektgruppe „CampusInselplatz“).

Zusätzliche Details

Beteiligung der Stakeholder

Bei der städtebaulichen Flächennutzungsplanung in Deutschland handelt es sich um ein Verfahren, das die vorläufige zweistufige Einbeziehung von Behörden und Behörden sowie aller anderen Akteure für Optionen und Vorschläge umfasst. Sobald alle Stellungnahmen (z. B. zu ökologischen, wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Aspekten) gesammelt sind, die als wichtig erachtet werden, müssen sie ordnungsgemäß abgewogen und ausgewogen sein, wobei sowohl die Interessen des Projektträgers als auch etwaige öffentliche oder private Interessen, die durch das Projekt beeinträchtigt werden könnten, zu berücksichtigen sind. Die zuständige örtliche Stelle erlässt eine Entscheidung über die öffentliche Auslage. Die Öffentlichkeit hat innerhalb eines Monats die Möglichkeit, Empfehlungen abzugeben und Einwände gegen den Plan zu erheben, die dann zu berücksichtigen sind.

Parallel zu diesem formalen Partizipationsprozess, der nach deutschem Recht vorgeschrieben ist (formale Planung), könnten ergänzende informelle Partizipationsprozesse und Kooperationen angewandt werden, um die Planungsergebnisse und deren Akzeptanz zu verbessern. Leitprinzipien können von den zuständigen politischen Gremien, meist dem Stadtrat, entwickelt und anerkannt und mit dem Ziel einer aktiven Beteiligung von Bürgern, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Verbänden und Unternehmen in die Praxis umgesetzt werden (informelle Planung).

Bei der Neuentwicklung in Jena wurde erwartet, dass Präferenzsätze (Gewichtung) verschiedener Interessenträger (z. B. Planer, Politiker, Bürger) für die Multi-Kriterien-Analyse berücksichtigt werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht zu den oben beschriebenen bestehenden Planungsroutinen passt, zu denen die formelle und informelle Beteiligung der Interessenträger gehört. Die Ergebnisse dieser Engagement-Tätigkeiten spiegeln sich im Entwurfs- und Neugestaltungsprozess wider; diese Informationen werden vom Planer irgendwie „verdaut“ und in gewissem Maße formell und informell in die Planung einbezogen. Daher muss der Planer in der Lage sein, bei der Entscheidung eine irgendwie „ausgewogene“ Gewichtung zu erstellen; Andernfalls wird die Ablehnung des endgültigen Entwurfs verhindern, dass er vom Stadtrat akzeptiert wird. Für die Inselplatz-Mehrkriterienanalyse wurden die Gewichte von zwei am Planungsprozess beteiligten Planern individuell ermittelt. Beide Gewichtungssätze wurden für die Bewertung verwendet, um irgendwie eine Art Wahrnehmungsverzerrung zu kontrollieren.

Erfolgsfaktoren und limitierende Faktoren

Die Einbeziehung der Anpassung in die Stadtplanung in Jena wurde durch verschiedene Faktoren gefördert:

- Extreme Wetterereignisse und ihr Zusammenhang mit dem Klimawandel haben das Bewusstsein der Öffentlichkeit geschärft;

- Verwaltung und politische Entscheidungsträger handelten nach dem Vorsorgeprinzip und stellten Personal und ein kleines ständiges Budget für die Unterstützung der Anpassung an den Klimawandel im Ministerium für Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Jena bereit.

- Die finanzielle Unterstützung auf nationaler Ebene ermöglichte die Entwicklung von JenKAS, die die Grundlage für Anpassungsaktivitäten in der Stadt bildet.

- In der JenKAS-Arbeitsgruppe wurden verschiedene Stadtreferate, Vertreter des Landes Thüringen, Wissenschaftler und Berater eingebunden und die Vernetzung innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen erleichtert, um Anpassungsmaßnahmen zu unterstützen.

- Anpassungsbezogene Forschungsprojekte werden von der Stadtverwaltung regelmäßig beauftragt, die bestehende Wissensbasis kontinuierlich zu aktualisieren und auszubauen. Die externe Wahrnehmung dieser Aktivitäten ist vielfältig und trägt zur Aufrechterhaltung der Anpassungsdynamik bei, z.B. Bundespreis „Klimaaktive Gemeinde 2016“, „Umweltpreis 2015“ des Landes Thüringen.

Die Bewertung des Inselplatzes hat von diesem institutionellen Gefüge sehr profitiert.

Es gibt auch einige Faktoren, die das Mainstreaming der Anpassung in die Stadtplanung in Jena behindern: (i) Verweigerung des Klimawandels durch relevante Interessenträger, einschließlich politischer Entscheidungsträger, (ii) knappe öffentliche Haushalte, (iii) Mangel an erfahrenem Personal und (iv) Mangel an Wissen über externe Finanzierungsmöglichkeiten für Anpassungsmaßnahmen. Diese Zwänge können jedoch leicht zu Herausforderungen werden und Jena als Vorreiterstadt bei der Anpassung an den Klimawandel etablieren.

Kosten und Nutzen

Für den Vergleich der drei Alternativen zur Sanierung des Inselplatzes wurden vier Kriterien herangezogen:

- Kosten, einschließlich: (i) Investitions- und Instandhaltungskosten der Gehwege, künstlichen Wasserelemente und begrünten Strukturen (d. h. Rasen und Bäume), (ii) Nettogegenwartswerte der begrünten Dächer (monetär, Diskontsatz: 1,5 %);

- Hitzestressniveau (quantitativ);

- Architektonische Qualität (qualitativ);

- Annehmlichkeitswert für Universitätsmitarbeiter, Studierende und Gäste (qualitativ).

Für die Analyse wurde eine probabilistische Multi-Kriterien-Methode (d.h. stochastisches PROMETHEE II) verwendet, die insbesondere in der Lage ist, mit unsicheren, unvollständigen, heterogen skalierten und inkonsistenten Daten umzugehen. Die Auswirkungen unsicherer Daten und unterschiedlicher Interessengruppenpräferenzen für die vier Kriterien wurden in der Analyse berücksichtigt und in den Bewertungsergebnissen dokumentiert.

Für die Anpassungsmaßnahme „Dachbegrünung“ wurde eine separate Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Für diese Analyse wurden Kosten (d. h. Investitions-, Reinvestitions-, Sanierungs-, Instandhaltungskosten) und Vorteile für die Gebäudeeigentümer (d. h. private Einsparungen bei Regenwassergebühren, reduzierte Installationskosten von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen, Energiekosteneinsparungen) berücksichtigt. Die jeweils ermittelten Nettogegenwartswerte wurden auch für die probabilistische Multikriterienanalyse berücksichtigt. Einige öffentliche Vorteile, d. h. der Wert der Lebensraumschaffung und die Kohlenstoffbindung, wurden ebenfalls geschätzt, aber separat gemeldet.

Die für dieses groß angelegte Stadtentwicklungsprojekt veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf 188 Millionen Euro und setzen sich aus vier Teilprojekten zusammen. Die Gesamtfinanzierung ist noch nicht vollständig geklärt. Einige der Interventionen werden jedoch mit rund 84 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Rund 10 Millionen Euro kommen aus Bundesmitteln des Hochschulpakts 2020, 37,7 Millionen aus staatlichen Mitteln und 4,1 Millionen aus der Stadt Jena.

Rechtliche Aspekte

Die Diskussionen über die Entwicklung einer lokalen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in Jena begannen bereits im Jahr 2005. Nach einem Beschluss des Stadtrates im Jahr 2009 gab die Stadtentwicklungsabteilung eine öffentlich finanzierte Pilotstudie in Auftrag, um die lokalen Auswirkungen des Klimawandels zu analysieren, mögliche Anpassungsmaßnahmen zu identifizieren und die Risikowahrnehmung der Interessenträger besser zu verstehen. 2010 war die Entwicklung der lokalen Klimaanpassungsstrategie (JenKAS) der nächste logische Schritt. Es wurde durch das Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert und vor Ort kofinanziert. Im Mai 2013 erkannte der Stadtrat JenKAS als informelles Planungsprinzip der Stadtentwicklung in Jena an. Dies war eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung von JenKAS und die kontinuierliche Berücksichtigung der Anpassung an den Klimawandel in der Stadtplanung in Jena. Änderungen des Rechtsrahmens in verschiedenen Politikbereichen wurden schrittweise durch regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen an die Mitarbeiter verschiedener kommunaler Einrichtungen weitergegeben. Durch Überarbeitungen des externen Regelungsrahmens wie der des Bundesbaugesetzes 2011 werden die Bemühungen um eine durchgängige Berücksichtigung der Anpassung an den Klimawandel verstärkt.

Implementierungszeit

Die Analyse- und Planungsphase der Sanierung des Inselplatzes erfolgte im Zeitraum 2012-2017. Die Umsetzungsphase begann 2018 und bis heute (2019) bestand hauptsächlich in der Reinigung und Vorbereitung der Baustelle. Die Ausgrabungsarbeiten sind für 2020 geplant, der Baubeginn ist für Ende 2020 geplant. EU-finanzierte Gebäude sollen bis 2023 in Betrieb genommen werden, während die anderen Komponenten bis 2024/2025 fertiggestellt sein werden.

Lebensdauer

Für einige der zu entwickelnden Komponenten liegt die erwartete Lebensdauer im Bereich von: 40 Jahre für Gründächer, 40-50 Jahre für kleingekrönte Stadtbäume, 80-100 Jahre für großgekrönte Stadtbäume, 80 Jahre für Gehwege und 80 Jahre für künstliche Wasserelemente.

Referenzinformationen

Kontakt

Oliver Gebhardt

Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ

Department of Economics

E-mail: oliver.gebhardt@ufz.de

Manuel Meyer

City of Jena

Department of Urban Development and Planning

E-Mail: manuel.meyer@jena.de

Websites

Referenzen

EU FP-7 Projekt „Bottom-Up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe – BASE“ und Projektgruppe „Campus Inselplatz“

Veröffentlicht in Climate-ADAPT: Nov 22, 2022

Please contact us for any other enquiry on this Case Study or to share a new Case Study (email climate.adapt@eea.europa.eu)

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?