All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.

See all EU institutions and bodies

© Björn Pluskota, KABS e.V.

Der Klimawandel treibt die geografische Expansion der asiatischen Tigermücke in der deutschen Oberrheinebene voran. Die Communal Action Group to Control Mosquitoes (KABS) setzt ökologische Maßnahmen ein, einschließlich biologischer Kontrolle und Beteiligung der Gemeinschaft, um Tigermückenpopulationen auszurotten oder zu reduzieren.

Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass der Klimawandel mit beobachteten und projizierten Veränderungen der Endemizität von vektorübertragenen Krankheiten (VBD) zusammenhängt. Dies führt zu Verschiebungen in der Vektorverteilung und Expansion von Vektorarten in geografische Regionen, die zuvor aus klimatischen Gründen ungeeignet waren. Es wird erwartet, dass der Klimawandel weiterhin eine Rolle bei der geografischen Ausbreitung der asiatischen Tigermücke (Aedesalbopictus, Culicidae) in Europa spielt,die zu den weltweit stärksten Virusverbreitern gehört. Wenn sich Europa erwärmt, wird auch Deutschland ein geeigneteres Zuhause für die asiatische Tigermücke werden. Diese Art gedeiht bei Sommertemperaturen von 20-25 °C und überlebt den Winter im Eistadium, wenn die Temperaturen in der Regel über -12 °C liegen und nur sporadisch und kurz unter diesen Wert fallen. Wenn sich die Welt erwärmt, wird erwartet, dass Aedes albopictus seine Reichweite in der gemäßigten Klimazone weiter ausdehnen wird.

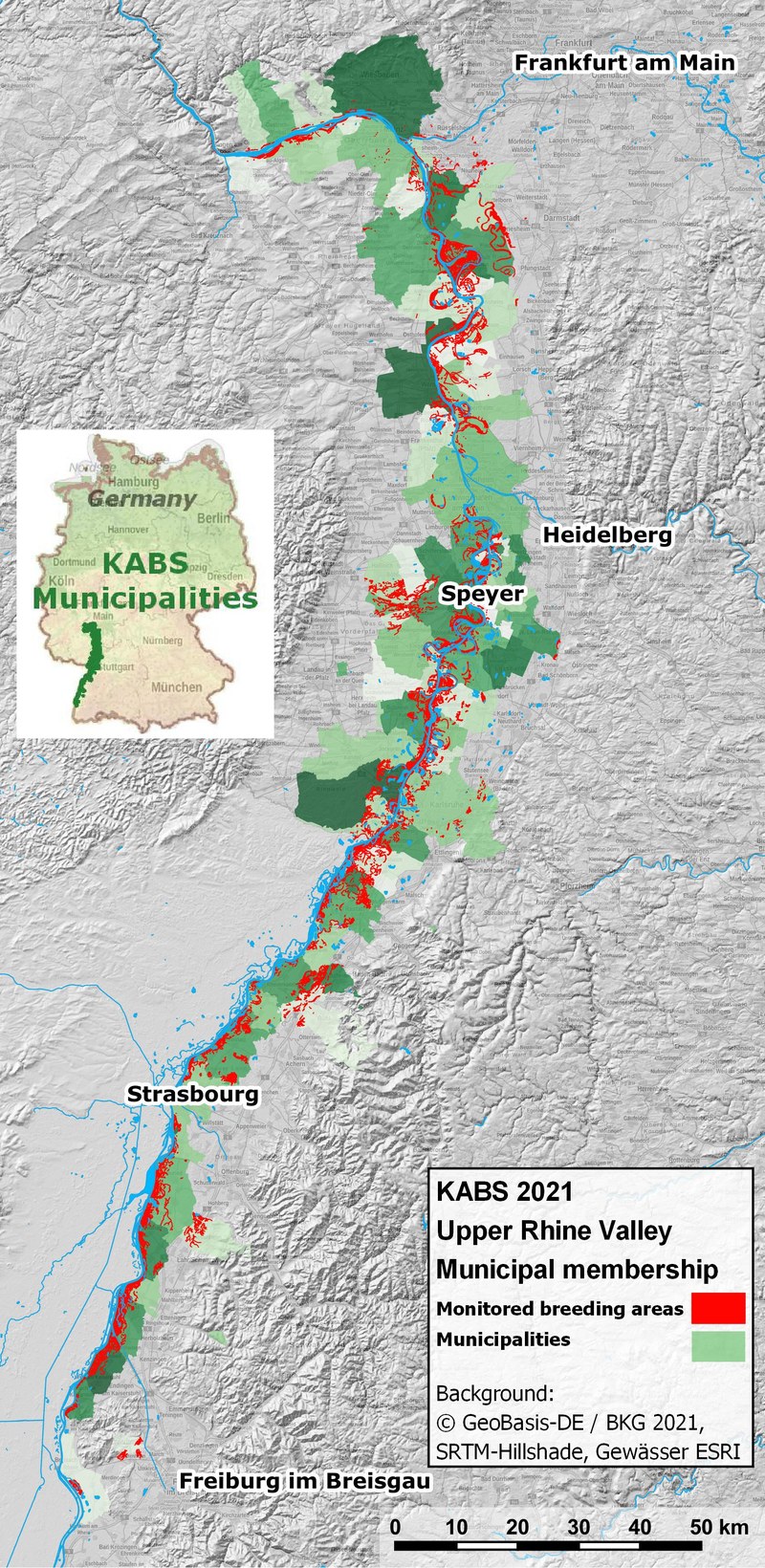

Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS e.V.) ist ein eingetragener und anerkannter gemeinnütziger Verein. "Schlange" ist der gebräuchliche lokale Ausdruck für Mücke (Culicidae)im Operationsgebiet des KABS e.V., der Oberrheinebene. Seit sich die Tigermücke um 2015 in dieser Region niedergelassen hat, gehen die KABS und ihre Tochterorganisationen dagegen vor. Eine Reihe von Städten, darunter Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe oder Ludwigshafen, hatten bereits Spezialisten von KABS beauftragt, die Tigermücke zu überwachen und zu kontrollieren. In den letzten Jahren hat die Zahl der Tigermückenpopulationen in der Oberrheinebene zugenommen. Im Jahr 2017 gab es im KABS-Gebiet nur eine Population, während es im Jahr 2020 bereits sechs Populationen gab. Am Ende der Saison 2022 wurden Tigermückenpopulationen in 15 KABS-Mitgliedsgemeinschaften gefunden.

Im Jahr 2020 wurde die "Task Force Tiger Mücke, TFT" als neue Abteilung innerhalb der KABS gegründet, um sich speziell mit Tigermückenpopulationen zu befassen.

Wird in einer KABS-Mitgliedsgemeinde eine asiatische Tigermücke nachgewiesen, wird ein gezieltes Überwachungs- und Vektorkontrollprogramm eingeleitet.

Neben der Überwachung von Hotspot-Gebieten von Moskitos wurden mehrere praktische Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung dieser Art zu verhindern und die Populationen im Fallstudiengebiet zu eliminieren: Verwendung des biologischen Bekämpfungsmittels Bti (Bacillusthuringiensis subspecies israelensis Stamm AM65-52), Freisetzung steriler männlicher Erwachsener und tödlicher Fallensysteme speziell für weibliche Erwachsene.

Im Laufe der Jahre hat die biologische Bekämpfung von Tigermücken mit Bti zu einer signifikanten Verringerung der Tigermückenhäufigkeit geführt, was die Belästigung auf ein Minimum reduziert oder sogar zu einer vollständigen Eliminierung von Subpopulationen geführt hat. Ein Schlüsselfaktor für diesen Erfolg ist die Einbindung der Bevölkerung und der Aufbau von Vertrauen zwischen der KABS, den Kommunen und ihren Bürgern.

Beschreibung der Fallstudie

Herausforderungen

Angesichts der globalen Veränderungen durch Umwelt- und Klimawandel sowie des ständig wachsenden Handels und Reisens ist die Wahrscheinlichkeit, dass exotische Mückenvektoren in neue geografische Gebiete eindringen, hoch, wie Überwachungsergebnisse und gezielte Maßnahmen in Europa und auch in Deutschland im letzten Jahrzehnt gezeigt haben. Sobald das Vorhandensein einer invasiven Mückenart bestätigt wurde, muss entschieden werden, ob die weitere Ausbreitung der Art gestoppt werden sollte, ob die Beseitigung möglich und wünschenswert ist und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Ankunft und mögliche Etablierung anderer Mückenvektorarten zu verhindern.

Aufgrund des fortschreitenden globalen Klimawandels kommt die ursprünglich tropische Mückenart Aedes albopictus, auch asiatische Tigermücke genannt, nun auch in Deutschland häufiger vor. Seine Verbreitung wird von den Beamten des Gesundheitswesens und den lokalen Behörden mit großer Sorge verfolgt, insbesondere wegen seiner hohen Vektorkompetenz. Das Problem ist, dass sich die asiatische Tigermücke im Gegensatz zu den einheimischen Mückenarten nicht bevorzugt in offenen Gebieten wie den Rheinwiesen fortpflanzt, nicht in Teichen und Pools. Die Weibchen dieser Art ziehen es vor, ihre Eier in kleinen Behältern zu legen, die mit Wasser in Städten gefüllt sind, wie Regenfässer, Eimer, Blumenuntersetzer auf dem Balkon, verstopfte Dachrinnen, Friedhofsvasen, sogar in Wasserpfützen, die sich in Müllgebieten bilden.

Die erfolgreiche Etablierung der asiatischen Tigermücke im Südwesten Deutschlands stellt eine neue Herausforderung für die KABS dar. Menschen, die in Gebieten leben, die von der asiatischen Tigermücke bewohnt werden, beschreiben sie als großes Ärgernis, das ihren Aufenthalt im eigenen Garten stark beeinträchtigt. Weltweit haben Mücken den Menschen jahrhundertelang verunsichert, Krankheiten und Tod auf Millionen verbreitet und den Menschen mit dem Zika-Virus, Gelbfieber, Dengue-Fieber, Malaria und anderen Krankheiten infiziert.

Daher ist die Vorbeugung von durch Mücken übertragenen Krankheiten von großer Bedeutung. In der Tat besteht ein dringender Bedarf an Forschungs- und Kontrollmaßnahmen, die unter zukünftigen klimatischen Bedingungen wirksam sein können und das erfolgreiche Aussterben neu entdeckter Populationen der asiatischen Tigermücke ermöglichen.

Politischer Kontext der Anpassungsmaßnahme

Case mainly developed and implemented because of other policy objectives, but with significant consideration of climate change adaptation aspects.

Ziele der Anpassungsmaßnahme

Aufgrund der starken Massenvermehrung von Mücken in feucht-regenreichen und Hochtemperaturjahren ist eine Kontrolle aus Gründen des Gemeinwohls und zur Schaffung gleicher Lebensbedingungen für alle Menschen in der Oberrheinebene erforderlich. Ziel ist es, die Zahl der Tigermücken in der Oberrheinebene durch selektive mikrobiologische Präparate und eine auf ökologischen Bedingungen basierende Bekämpfungsstrategie zu beseitigen oder zumindest signifikant zu reduzieren.

Das Ziel, die Zahl der Tigermücken in der Oberrheinebene zu beseitigen oder zumindest signifikant zu reduzieren, kann auf eine für Mensch und Natur unbedenkliche Weise erreicht werden. Mücken gelten nicht mehr nur als lästige Schädlinge (wie es bei Hochwassermücken entlang des Rheins der Fall ist), sondern auch als Gesundheitsschädlinge, die beseitigt oder zumindest stark reduziert werden müssen, um die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren so gering wie möglich zu halten Die Mitglieder der Gemeinschaftlichen Aktionsgruppe zur Bekämpfung von Mücken (KABS) haben die Aufgabe und die Grundsätze ihres Handelns in einem Statut festgelegt: „Die Aktionsgruppe will die Mückenbelästigung im Bereich der Oberrheinebene eindämmen und gleichzeitig die Umwelt mit ökologisch akzeptablen Maßnahmen schützen, solange die notwendigen Mittel aufgebracht werden.“

In diesem Fall implementierte Anpassungsoptionen

Lösungen

Jedes Jahr während der Brutzeit werden relevante Mückenarten am Oberrhein durch ein spezielles Überwachungs- und Frühwarnsystem kontrolliert. Seit den 1970er Jahren kümmert sich ein Verein lokaler Gemeinschaften – die „Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) – um die Mücken (im lokalen Dialekt „Schnaken“ genannt) in der Region. Ohne seine Arbeit wären viele Gebiete entlang des Rheins kaum bewohnbar.

Monitoring-Projekte, die sich mit der Früherkennung von Gründerpopulationen der asiatischen Tigermücke befassen, wurden früh entwickelt, insbesondere nach 2007, als die ersten Eier einer Tigermücke in Deutschland auf einem Parkplatz neben der Autobahn A5 bei Bad Bellingen in Baden-Württemberg entdeckt wurden. In den folgenden Jahren wurden auch an anderen Orten im Südwesten Deutschlands Erwachsene und Eier von Tigermücken gefunden. Diese Monitoring-Projekte werden seit mehreren Jahren erfolgreich durchgeführt. Seit sich die Tigermücke in der Oberrheinischen Tiefebene etabliert hat, geht auch die KABS dagegen vor. Eine Reihe von Städten hat die Spezialisten des KABS und ihrer Tochterorganisationen bereits mit der Überwachung und Bekämpfung der Tigermücke beauftragt, darunter Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe oder Ludwigshafen. Im Bundesland Baden-Württemberg wurden verschiedene Labor- und Feldversuche an einer größeren Population der 2015 in Heidelberg neu entdeckten asiatischen Tigermücke durchgeführt.

Unter Verwendung eines integrierten ökologischen Ansatzes zur Bekämpfung von Moskitos wurden die Praktikabilität und Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen unter realen Feldbedingungen bewertet, darunter: Anwendung des biologischen Moskitobekämpfungsmittels Bti in Tablettenform, Freisetzung steriler männlicher Erwachsener (SIT) oder tödlicher Fallensysteme, insbesondere für weibliche Erwachsene. Gleichzeitig wurde die gesamte Population der asiatischen Tigermücke in Heidelberg überwacht und kontrolliert. Bti (Bacillusthuringiensis subspecies israelensis Stamm AM65-52), ein natürlich vorkommendes Bakterium, das in Böden vorkommt, wird verwendet, da es Sporen enthält, die Toxine (Proteinkomplex) produzieren, die speziell auf die Larven einiger Nematocera-Familien abzielen und diese nur beeinflussen. Die empfindlichsten Ziele sind Mückenlarven, weniger empfindlich sind Larven von Schwarzfliegen, Abflussfliegen, Chironomiden und Pilzmücken. Bti hat keine Toxizität für andere Insekten, andere Taxa oder Menschen und ist für die Verwendung zur Schädlingsbekämpfung im ökologischen Landbau zugelassen. Bti wird auf der ganzen Welt zur Mückenbekämpfung verwendet und wird verwendet, um sich entwickelnde Mückenlarven zu töten, indem es auf stehendes Wasser aufgetragen wird, wo diese Larven gefunden werden.

In den letzten Jahren wurden immer mehr Tigermückenpopulationen gefunden. Im Jahr 2017 wurde eine einzige Population registriert, während im Jahr 2020 bereits sechs Populationen im KABS-Gebiet gefunden wurden. Am Ende der Saison 2022 wurden Tigermückenpopulationen in 15 KABS-Mitgliedsgemeinschaften gefunden. Daraus entstand eine neue Struktur innerhalb des KABS, die sich speziell mit Tigermücken beschäftigt. Anfang 2020 wurde die "Task Force Tiger Mücke, TFT" mit einer neuen Organisationsstruktur gegründet und Kontrollstrategien umgesetzt. Wird in einer KABS-Mitgliedsgemeinde eine asiatische Tigermücke nachgewiesen, wird ein gezieltes Überwachungs- und Vektorkontrollprogramm eingeleitet. Je nach Situation und Entwicklung im Laufe des Jahres werden alternative Ansätze angewandt, z.B. Probennahme, Anwendung von Bti, Fallenüberwachung und Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Seit 2020, sobald die Tigermückensaison beginnt, gehen die KABS-Mitarbeiter von Tür zu Tür und verteilen Flugblätter, die Informationen über Biologie, Prävention und allgemeine Aspekte der asiatischen Tigermücke liefern und erklären, wie verdächtige Mücken erkannt und gemeldet werden können. Nach mehrfacher Behandlung der Brutstätten mit Bti wird vorgeschlagen, ungenutzte Gießkannen und Eimer beispielsweise kopfüber zu lagern, Regenfässer mit Moskitonetzen zu bedecken. Selbst die offenen Röhren von Sonnenschirmständern sollten geschlossen sein. Die Packungsbeilagen enthalten Informationen über den Wirkstoff Bti, der in Tablettenform in Regenfässern oder anderen Wasserbehältern verwendet werden kann. Darüber hinaus geht geschultes Personal mit einem Druckpumpensprüher durch die privaten und öffentlichen Gärten, um Brutstätten mit Bti zu behandeln.

Die KABS-Intervention ist entlang dieser Abfolge von Aktionen strukturiert:

- KABS erhält eine Warnung über die Anwesenheit von Mücken, entweder von Anwohnern, Gemeinden oder als Ergebnis einer speziellen Hot-Spot-Überwachung

- Die Gemeinde und das Gesundheitsamt werden darüber informiert, wo die Mücke(n) zu finden ist/sind.

- Eine Pressemitteilung wird gemeinsam von der KABS, der örtlichen Gesundheitsbehörde und der Gemeinde erstellt. Die breite Öffentlichkeit der Gemeinde oder der Region wird über die anstehenden Maßnahmen informiert

- Der Ort, an dem die Mücke gefunden wurde, wird überprüft, um die tatsächliche Relevanz des Mückenvorkommens zu verstehen. Die Koordinaten werden über eine App auf dem Smartphone hinzugefügt und mit einem GIS-System verknüpft

Wenn keine neue Population gefunden wird (nur eine Person), wird die Überwachung fortgesetzt. In der Regel wird auch die Beteiligung der Öffentlichkeit fortgesetzt und über Pressemitteilungen, Plakate, lokale Radiosender, Informationsveranstaltungen und kommunale Veranstaltungen informiert.

Wenn eine neue Population gefunden wird:

- Der potenzielle „relevante Bereich“ rund um das Gebiet wird auf der Grundlage von Erfahrungen und Expertenurteilen ermittelt.

- Die Gemeinde und die zuständige Gesundheitsbehörde werden über geplante Maßnahmen und die Unterstützung der KABS informiert.

- Die Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit setzt sich fort, z. B. die Erstellung einer Pressemitteilung mit der Gemeinde, die Unterrichtung der Bevölkerung über geplante Maßnahmen, die Unterstützung der KABS bei der Gewährung des Zugangs zu den privaten Immobilien und die Information, dass den einzelnen Immobilien, auf die die KABS zugreifen muss, ein öffentliches Dokument – eine Mitteilung der Gemeinde – zur Verfügung gestellt wird.

- Die KABS bietet eine zweitägige Schulung ihrer lokalen KABS-Mitarbeiter für die Durchführung der jeweiligen Maßnahmen an, wie z. B. die Durchführung der Bti-Anwendung, die Fallenüberwachung und die Identifizierung aller Arten von stehendem Wasser, z. B. Regenfässer auf den Grundstücken, und die Erläuterung der Notwendigkeit der Maßnahmen – dies ist auch relevant, um die Eigentümer entsprechend zu informieren.

- Die Maßnahmen werden auf der Ebene der einzelnen Immobilien ergriffen. Es wird nur ein Team für einen bestimmten Bereich oder sogar nur ein Teammitglied geschickt, da dies das Vertrauen des Eigentümers erhöht und den Zugang zu den Immobilien und die Akzeptanz von Maßnahmen erleichtert

- Alle Maßnahmen werden über eine App auf dem Smartphone verfolgt. Je nach Datum des letzten Besuchs ändert sich die Farbe des Grundstücksrandes automatisch (z.B. eine grüne Immobilie bedeutet, dass ein KABS-Mitarbeiter vor Ort war und entsprechende Maßnahmen ergriffen hat, orange bedeutet, dass zwischen 11-14 Tagen kein KABS-Mitarbeiter auf dem Grundstück war und Maßnahmen ergriffen hat und rot bedeutet, dass seit mehr als 21 Tagen kein KABS-Mitglied vor Ort war und Maßnahmen ergriffen hat). Die Anwesenheit des KABS-Personals sowie die ergriffenen Maßnahmen werden erfasst und in eine Datenbank hochgeladen, auf die die Leitung der Taskforce Zugriff hat.

- Die Fallenüberwachung wird fortgesetzt

- Die Informationen, die den einzelnen Eigentümern zur Verfügung gestellt werden, werden fortgesetzt.

Alle wichtigen Informationen zu den überwachten Objekten werden vor Ort digital erfasst, einschließlich der Informationen zu den Objekten, bei denen der Zugang verweigert wurde, oder zu verlassenen Objekten. In solchen Fällen unterstützt die Stadtverwaltung die Arbeit der KABS, indem sie versucht, die skeptischen Bürger zu kontaktieren oder die Eigentümer verlassener Immobilien zu identifizieren.

Das Einsatzgebiet könnte sich aufgrund neuer Einzelbefunde oder gar neuer Populationen verändern. Bis zum Ende der Saison, Ende Oktober, werden von der KABS ein Abschlussbericht der Saison und ein Ausblick auf die nächste Saison einschließlich Kostenschätzungen erstellt und ihren Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Zusätzliche Details

Beteiligung der Stakeholder

Bei der Gründungsversammlung der KABS 1976 in Philippsburg erklärten sich 20 Organisationen (einige Landkreise sowie Städte und Gemeinden aus Germersheim, Karlsruhe, Ludwigshafen, Rhein-Neckar, Südliche Weinstraße) zur Mitgliedschaft. In den Jahren 1976 und 1977 schlossen sich 13 Ortsgemeinden aus den genannten Landkreisen und der Stadt Speyer dem Bündnis an. Bis 1984 stieg die Zahl der Mitglieder auf 45 Vollmitglieder und drei unterstützende Mitglieder.

Heute hat die KABS Mitglieder aus 94 Landesbehörden (92 Gemeinden und Landkreise sowie die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz). Das Gebiet der KABS erstreckt sich damit von Bingen oder dem Rheingau im Norden bis zu den Gemeinden am Kaiserstuhl im Süden und umfasst insgesamt 2,7 Millionen Menschen. Damit sind alle Gemeinden innerhalb dieses an den Rhein angrenzenden Einsatzgebiets Mitglieder der KABS, so dass alle relevanten und potenziellen Brutgebiete kontrolliert werden können und Mücken nicht aus unkontrollierten Gebieten in die Mitgliedsgemeinden migrieren können. Von Anfang an gab es aufgrund der Bewegung der „Rheinschnaken“ (Hochwassermücken, Rheinmücken) auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Region Elsass, Frankreich. Auch die Bundesländer sind dem KABS beigetreten, weil Maßnahmen zum Hochwasserschutz, die im Rheineinzugsgebiet entwickelt werden, die Einrichtung von Retentionsgebieten (einschließlich Poldern) umfassen können, die nach dem Planfeststellungsverfahren als mögliche Brutgebiete für Mücken überwacht und kontrolliert werden müssen.

Erfolgsfaktoren und limitierende Faktoren

Die positiven Reaktionen der Bürger der KABS-Mitgliedsgemeinden zeigen, dass die ökologische Mückenbekämpfung die Lebensqualität am Oberrhein im Vergleich zu früheren Zeiten stark erhöht hat. Der Kontrollerfolg lässt sich am besten nachweisen, indem die Fangergebnisse, die mehr oder weniger gleichzeitig in ausreichend weit entfernten unbehandelten Gebieten (z. B. nördliches Kühkopfgebiet, Kreis Groß-Gerau, Hessen) erzielt wurden, mit behandelten Gebieten verglichen werden. Die KABS reduziert jährlich die Mückenzahl in den Mitgliedsgemeinden auf ein erträgliches Niveau, so dass die Lebensqualität der Menschen am Oberrhein erhalten bleibt.

Eine enge Abstimmung mit den lokalen Behörden und maximale Transparenz gegenüber den Bewohnern sind wichtige Faktoren, die eine erfolgreiche Flutwasser- und Tigermückenbekämpfung bestimmen.

Faktoren, die die biologische Mückenbekämpfung einschränken, sind sowohl wirtschaftliche Faktoren als auch Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Naturschutz. Die Bekämpfung von Mücken in hochwertigen Ökosystemen, die im Rahmen des Naturschutzrechts geschützt sind (z. B. Feuchtgebiete entlang des Rheins), muss einer gezielten Strategie folgen, die die Umweltmerkmale dieses Gebiets berücksichtigt. Besonders gefährdete Naturgebiete, wie Brutgebiete für gefährdete Vogelarten, können aufgrund naturschutzrechtlicher Zwänge sogar von der Mückenbekämpfung ausgeschlossen werden Diese Gebiete stellen jedoch eine kleine Fläche des Fallstudiengebiets dar, so dass sie den Erfolg der Mückenbekämpfungsinitiativen nicht wesentlich beeinträchtigen.

Kosten und Nutzen

Die Arbeit der KABS wird ausschließlich von ihren Mitgliedern finanziert. Der finanzielle Beitrag jedes Mitglieds wird zunächst auf der Grundlage der Einwohnerzahl (Stand 1. Januar2022) berechnet. Für kleinere Gemeinden mit bis zu 1.500 Einwohnern beträgt sie 8.750 €/Jahr, für mittlere bis 10.000 Einwohner 35.000 €/Jahr und für Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern 131.000 €/Jahr. Bezirke zahlen 47.700 €/Jahr und die Bundesländer 57.000 €/Jahr. Insgesamt beläuft sich der Haushalt auf rund 5 Mio. EUR pro Jahr und damit auf durchschnittlich 1,50 EUR pro Einwohner und Jahr.

Darüber hinaus werden die Kosten für lokale Kontrollmaßnahmen in Höhe von rund 450 000 EUR/Jahr von den Mitgliedern finanziert, in deren Gemeindegebiet diese Kosten anfallen.

Die Vorteile der Arbeit der KABS kommen auch jenen Gemeinden mit ihren Bürgern zugute, die nicht Mitglied sind und daher nicht zu den Kosten beitragen, die zum Schutz der Menschen in Rheinnähe vor Mückenplagen angehoben werden müssen. Die Hochwassermücken "Rheinschnaken" wandern bis zu zwanzig Kilometer vom Brutgebiet entfernt auf der Suche nach einer Blutmahlzeit. Nur in wenigen Fällen sind nicht angrenzende Gemeinden Mitglieder der KABS, z. B. vom Rhein nach Osten, und Maßnahmen werden nur ergriffen, wenn in ihrem Gebiet Schneeschmelzmücken auftreten und somit ein spezifischer lokaler Überwachungs- und Kontrollbedarf besteht.

Rechtliche Aspekte

Gemäß § 2 Nr. 12 IfSG zählt Aedes albopictus als potenzieller Krankheitsträger zu den Gesundheitsschädlingen. Werden diese festgestellt und besteht die begründete Gefahr, dass sie Krankheitserreger ausbreiten, so hat die zuständige Behörde nach § 17 Abs. 2 IfSG die zu ihrer Bekämpfung erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Zuständige Behörde ist nach § 1 Abs. 6 IfSG-ZusatzV die örtliche Polizeibehörde, die nach § 17 Abs. 6 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 6 und 7 IfSG auf Vorschlag des Gesundheitsamtes handelt. Ob ein solches Risiko besteht, beurteilt das örtlich zuständige Gesundheitsamt.

Implementierungszeit

Die KABS startete 1976. Im Jahr 2020 wurde die KABS umstrukturiert und eine spezielle Task Force zur Überwachung und Bekämpfung der Tigermücke eingerichtet und Maßnahmen umgesetzt.

Lebensdauer

Es wird davon ausgegangen, dass die KABS langfristig anhält. Einerseits müssen die Maßnahmen jeden Sommer und noch öfter während der Saison wiederholt werden, da es unmöglich ist, Moskitos zu stoppen und sie sich sehr schnell vermehren können. Auf der anderen Seite können Sensibilisierungskampagnen, die die Menschen ermutigen, keine Töpfe, Eimer usw. zu verlassen, in denen Mücken brüten können, zu langfristigen positiven Auswirkungen bei der Bekämpfung dieser Art führen.

Referenzinformationen

Kontakt

Artur Jöst

Leader of the Task Force on Exotic Mosquitos - Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)

E-Mail: artur.joest@kabs-gfs.de

Dirk Reichle

Scientific Director - Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)

E-Mail: dirk.reichle@kabs-gfs.de

Referenzen

Veröffentlicht in Climate-ADAPT: Nov 22, 2022

Please contact us for any other enquiry on this Case Study or to share a new Case Study (email climate.adapt@eea.europa.eu)

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?