All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.

See all EU institutions and bodies

© Sigma Plan

Der 1977 ins Leben gerufene Sigma-Plan schützt 20000 Hektar entlang der belgischen Schelde vor Sturmfluten und Überschwemmungen, die Deichverstärkung und kontrollierte Überschwemmungsgebiete (CFAs) kombinieren. Seit dem Plan von 2005 ist der Hochwasserschutz in den Naturschutz integriert, wodurch auch neue Erholungsmöglichkeiten entstehen.

Der Sigma-Plan ist ein integrierter Hochwasserschutzplan, der erstmals 1977 als Reaktion auf eine große Sturmflut im Jahr 1976 erstellt wurde. Der Sigma Plan bietet Schutz vor Sturmfluten sowie Flussüberschwemmungen durch exzessive Niederschläge. Zu seinen Zielen gehört auch der Naturschutz.

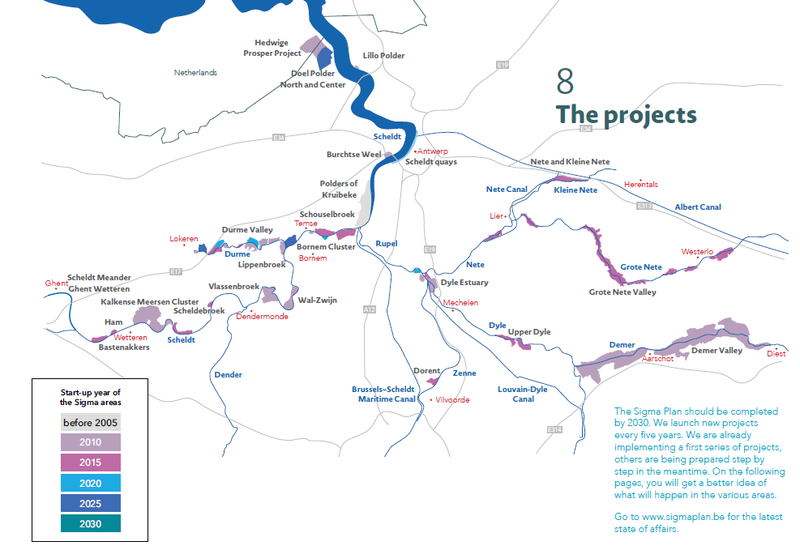

Der Plan schützt etwa 20.000 Hektar Land in Belgien, das an die Schelde und ihre Nebenflüsse wie die Rupel, das Nete und die Durme grenzt. Um einen angemessenen Schutz zu erreichen, werden in dem Plan „graue“ Infrastrukturmaßnahmen, vor allem ein verstärkter Deichschutz, und „grüne“ Maßnahmen in Form eines Netzes kontrollierter Hochwassergebiete kombiniert.

Beschreibung der Fallstudie

Herausforderungen

Der ursprüngliche Sigma-Plan wurde 1977 entworfen, um die Küsten der Schelde und ihrer Nebenflüsse vor Sturmflutfluten zu schützen. Mit fortschreitender Umsetzung des Plans ergaben sich jedoch neue Anforderungen, einschließlich der Notwendigkeit einer weiteren Anpassung an den Klimawandel. Bei der Aktualisierung des Sigma-Plans im Jahr 2005 wurde davon ausgegangen, dass der bestehende Plan nicht ausreichte, um einen angemessenen Schutz sowohl unter den derzeitigen als auch unter den wahrscheinlichen Bedingungen zu gewährleisten, die von den Klimawandelmodellen prognostiziert werden. Die Aktualisierung von 2005 bezog sich auf einen prognostizierten Bereich des Meeresspiegelanstiegs von 9 bis 88 cm bis 2100, wobei unterschiedliche Schätzungen der Ausdehnung des Meerwassers, des Abschmelzens der Eiskappen und Gletscher und der Klimasensitivität berücksichtigt wurden; Grundlage hierfür war der dritte Sachstandsbericht des IPPC, der 2001 veröffentlicht wurde. Insbesondere der Sigma-Plan, der als Ausgangsbasis für seinen Schutz dient, misst einen Meeresspiegelanstieg von bis zu 25 cm bis 2050 und 60 cm bis 2100.

Der Plan konzentriert sich auf den Schutz bis 2050. Belgien hat sich dafür entschieden, entlang der Schelde differenzierte Hochwasserschutzniveaus anzuwenden, die auf der Wahrscheinlichkeit von Todesfällen und dem potenziellen Ausmaß wirtschaftlicher Schäden basieren. Das Mindestschutzniveau ist ein Hochwasserereignis, das einmal in 1.000 Jahren auftritt (sonst ausgedrückt als Eintrittswahrscheinlichkeit 0,1% in einem Jahr). Für den Zeitraum nach 2050 werden eine Reihe möglicher zusätzlicher Maßnahmen vorbereitet, falls sie zur Bewältigung des höheren Meeresspiegelanstiegs erforderlich sind. Diese werden in Abhängigkeit von den dann verfügbaren fortgeschrittenen Projektionen durchgeführt.

Es sollte auch beachtet werden, dass die durchschnittliche Gezeitenamplitude des Flusses im letzten Jahrhundert deutlich zugenommen hat. Diese Veränderungen sind größtenteils auf menschliche Eingriffe zurückzuführen, die den Wasserfluss durch die Schelde beeinflussen. Zu den Änderungen gehören die Umleitung von Wasser zur Einspeisung in Kanäle, die Entfernung von Flussmäandern durch Begradigung des Flusses und die Erhöhung der Tiefe der Schifffahrtskanäle. Diese Veränderungen verschärfen die Auswirkungen des Klimawandels.

Politischer Kontext der Anpassungsmaßnahme

Case partially developed, implemented and funded as a climate change adaptation measure.

Ziele der Anpassungsmaßnahme

Die Hauptziele des Sigma-Plans bestehen darin, das an die Schelde und ihre Nebenflüsse wie die Rupel, das Nete und die Durme angrenzende Land vor Sturmfluten und Flussüberflutungen zu schützen. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Ökosysteme der Schelde wiederherzustellen und Belgien dabei zu unterstützen, seinen EU-Verpflichtungen zum Naturschutz nachzukommen und die Erhaltungsziele im Rahmen von Natura 2000 zu erreichen. Darüber hinaus zielt der Sigma-Plan darauf ab, die Schelde und ihre Nebenflüsse für Radfahrer, Wanderer und andere Besucher attraktiver zu machen und die verschiedenen Freizeitnutzungen des Gebiets zu verbessern.

In diesem Fall implementierte Anpassungsoptionen

Lösungen

Während das Hauptziel des Sigma-Plans der Hochwasserschutz ist, basiert der Plan auf einer integrativen Perspektive der Flussbewirtschaftung, die verschiedene Flussfunktionen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft anerkennt. Dazu gehören: Schifffahrt, Naturschutz, Erhaltung von Landschaftswerten, Reinigungsfunktionen, Fischgärtnereien und vieles mehr. Der Sigma-Plan wurde ursprünglich 1977 mit Hochwasserschutz als Hauptzweck konzipiert. Seitdem haben sich die Perspektiven für das Wassermanagement weiterentwickelt. Ein aktualisierter Sigma-Plan wurde 2005 verabschiedet. Sie stützte sich auf drei Hauptsäulen: Hochwasserschutz, Zugang zu Scheldehäfen und ein natürliches Funktionieren des physikalischen und ökologischen Systems.

Der ursprüngliche Sigma-Plan sah vor, Deiche mit einer Gesamtlänge von 512 Kilometern anzuheben und zu verstärken, 13 kontrollierte Überschwemmungsgebiete mit einer Gesamtfläche von etwa 1.100 Hektar einzurichten sowie eine Sturmflutbarriere zu errichten. Die Pläne für die Sturmflutsperre wurden später ausgesetzt, nachdem die Analyse gezeigt hatte, dass der Nutzen die Kosten nicht überwiegt. Die Überlegung, dass die Sturmflutsperre unerschwinglich teuer sei, und die gestiegene Nachfrage nach einem gesünderen Flussökosystem führten zu einer stärkeren Anwendung des Konzepts „Raum für den Fluss“. Bei der Überarbeitung von 2005 wurden auch die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigt.

Der Plan von 2005 gibt kontrollierten Hochwassergebieten (CFAs) und depolderten Gebieten, die Sturmfluten durch vorübergehende Speicherung von überschüssigem Wasser entgegenwirken, eine größere Rolle. Kontrollierte Überschwemmungsgebiete haben niedrige Deiche, sogenannte Überlaufdeiche, entlang des Flusses und höhere Deiche auf der Binnenseite, um den Hochwasserschutz aufrechtzuerhalten. Die Überlaufdeiche lassen Wasser während Sturmfluten überschwemmen. Nachdem der hohe Wasserstand zurückgegangen ist, lassen Entwässerungsauslässe Wasser austreten. Die CFAs tragen dazu bei, die Auswirkungen von Hochwasserereignissen abzuschwächen, indem sie das Einzugsgebiet des Flusses vergrößern und so den flussaufwärts gelegenen Wasserstand senken. Das Volumen vieler CFAs wird erhöht, da ihr Bodenniveau aufgrund der historischen Verdichtung des Bodens und des Verlusts natürlicher Sedimentationsprozesse unter dem durchschnittlichen Wasserspiegel liegt. Diese niedrigen Bodenniveaus bedeuten jedoch, dass Überlaufdeiche und künstliche Wasserregulierung erforderlich sind. Die überwiegende Nutzung von Flächen innerhalb von CFAs erfolgte als Naturgebiete, die zur Erreichung von Erhaltungszielen und zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen. Nach den EU-Naturschutzvorschriften – insbesondere den Anforderungen zum Ausgleich des Verlusts von Naturgebieten, die durch die Erweiterung des Hafens von Antwerpen entstanden sind – wurde die Gesamtfläche, die als Überschwemmungsgebiete stillgelegt wurde, für die Zwecke der Naturentwicklung erhöht: Bis 2030 sollen insgesamt rund 2.450 Hektar geschaffen werden. Weitere 650 Hektar wurden als mögliche zukünftige Hochwassergebiete ausgewiesen, die nach 2030 errichtet werden sollen, wenn dies erforderlich ist, um die Hochwassersicherheit nach 2050 zu gewährleisten.

Einige CFAs umfassen auch kontrollierte Gezeitengebiete, in denen eine regelmäßige, reduzierte Flut durch ein einstellbares Wehrsystem im Überlaufdeich erzeugt wird. Bei Flut fließt Wasser aus der Schelde durch ein Wehr in das Gebiet und bei Ebbe durch ein niedriges Wehr. Die kontrollierten Gezeitengebiete ermöglichen die Schaffung von Gezeitenlebensräumen unter Beibehaltung der Funktionen des CFA.

Depoldering Areas sind Zonen, in denen der Deichschutz ins Landesinnere verlegt wird und ein ehemaliger Polder (aus dem Wasser zurückgewonnenes Land) erneut Gezeiteneinflüssen ausgesetzt ist. Depolderte Bereiche bieten bei hohen Wasserständen Platz für Flusswasser. So dämpfen sie, wie die CFAs, Sturmflutniveaus. Sie bieten auch Platz für Mündungshabitate.

Der Sigma-Plan umfasst auch Projekte, die darauf abzielen, Flussdeiche auf einer Gesamtlänge von 645 km zu erhöhen und zu verstärken. Die erforderliche Dicke und Höhe der Scheldedeiche wurde unter Berücksichtigung des Wasserdrucks auf die Deiche durch Simulationen von Sturmfluten mit Computermodellen berechnet. Levees werden auf 8 Meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing, die Referenzhöhe für die Messung des Wasserstands in Belgien) in den Gebieten angehoben, die flussaufwärts entlang der Schelde liegen. Die Abgaben werden im Abschnitt zwischen Antwerpen und der Westschelde auf 11 Meter TAW angehoben.

Der Sigma-Plan hat seine Wirksamkeit in den letzten Jahren bereits bei mehreren Sturmfluten zwischen 2013 und 2018 unter Beweis gestellt, bei denen überschüssiges Wasser erfolgreich eingedämmt und gefährliche Überschwemmungen verhindert wurden. Insbesondere während des Ereignisses vom3. Januar 2018 verursachte eine starke Sturmflut sehr hohe Wasserstände in der Schelde und ihren Nebenflüssen. Fünfzehn Hochwasserschutzgebiete, von den insgesamt sechzehn bereits fertiggestellten, wurden in Betrieb genommen und pufferten das überschüssige Wasser.

Zusätzliche Details

Beteiligung der Stakeholder

Die Region Flandern verfolgt eine Strategie der offenen Kommunikation, um den Sigma-Plan so umzusetzen, dass die Akzeptanz und Unterstützung in der Öffentlichkeit maximiert wird. Koordiniert wird die Kommunikationsstrategie von Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) (Waterways and Sea Channels), einer Abteilung der Regionalregierung, mit Beratung auf Ministerebene und unter Aufsicht einer Lenkungsgruppe. Der Lenkungsgruppe gehören Vertreter verschiedener öffentlicher Einrichtungen an, darunter das Ministerium für Wasserstraßen und Meereskanäle, die Agentur für Natur und Wälder, das Ministerium für Landnutzungsplanung, das Ministerium für Wohnungspolitik und Gebäude des Kulturerbes, das Ministerium für Umwelt, Natur und Energie, das Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei, die Flämische Landagentur, das Exekutivsekretariat der Flämisch-Niederländischen Scheldekommission und die OS2010-Arbeitsgruppe.

Die Kommunikation erfolgt unter Verwendung verschiedener Instrumente, darunter Broschüren, Newsletter und Unterrichtsmaterialien für Kinder sowie Sitzungen zur Verbreitung von Informationen und zur Erörterung wichtiger Fragen mit den Interessenträgern. Spezifische Arten von Interessenträgern wurden aktiv in die Planung einbezogen, darunter landwirtschaftliche Organisationen, Umwelt-NRO, Jäger, Fischer und die Tourismus- und Gastgewerbebranche. Wichtige Stakeholder für Sigma-Pläne sind Landwirte, da mehrere Projekte in landwirtschaftlich genutzten Gebieten geplant wurden. Die Auswirkungen des Sigma-Plans auf landwirtschaftliche Betriebe wurden mit der Flämischen Landagentur analysiert und mit den Landwirten erörtert, was zu einer Studie über die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und zur Festlegung von Maßnahmen zur Eindämmung oder zum Ausgleich des Landverlusts führte.

Die Kommunikationsstrategie konzentriert sich auf drei Ergebnisse des Sigma-Plans. Die erste und wichtigste Säule ist die Erhöhung der Hochwassersicherheit; Die beiden anderen Säulen sind Erholung und Naturschutz. Jeder Projektteil des Plans wird umfassend an die Öffentlichkeit kommuniziert und Fokusgruppen werden sowohl auf regionaler als auch auf lokaler Ebene organisiert. In Belgien war das Kruibeke-Projekt das einzige, bei dem erhebliche Widerstände auftraten, was den endgültigen Abschluss des Projekts verzögerte. Ein grenzüberschreitendes Projekt, das die Depolderung des in den Niederlanden gelegenen Hedwige Polders umfasst, hat auch zu einem Widerstand der Interessenträger und der Öffentlichkeit geführt.

Erfolgsfaktoren und limitierende Faktoren

Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren zählen:

- Die koordinierte Identifizierung geeigneter Gebiete für die Entwicklung kontrollierter Hochwasserzonen, die eine erhöhte Sicherheit mit begrenzten Schäden für Landwirtschaft, Landnutzung und Wirtschaft bieten.

- Die Integration von Klimawandel- und Meeresspiegelanstiegsprojektionen.

- Die Einbeziehung von Ausgleichszahlungen für Gebiete, die durch die Hafenerweiterung und das Ausbaggern der Schelde verloren gegangen sind, in die allgemeinen Ziele des Plans, wodurch sein Profil in den Verhandlungen mit den lokalen Regierungen und Interessenträgern gestärkt wird.

- Die Verfügbarkeit von Flächen zur Kompensation von natürlichen Lebensräumen, die durch Infrastrukturarbeiten in der Scheldemündung verloren gegangen sind.

- Die Fähigkeit, das Land zu enteignen, das für die kontrollierten Überschwemmungsgebiete notwendig ist. Landbesitzer werden für den bestehenden Preis des Grundstücks zuzüglich 20% entschädigt. Soweit möglich, kann sich die Enteignung auf den Zeitpunkt verzögern, zu dem ein Landwirt in Rente geht oder kurz vor dem Ruhestand steht.

- Die laufende Zusammenarbeit der Planmanager mit den Interessenträgern in den Phasen jedes Projekts und im gesamten Entscheidungsprozess – dies hat den anfänglichen Widerstand angegangen (siehe einschränkende Faktoren).

- Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen (CBA) und Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), um die Planung und Projektgestaltung zu stärken.

Zu den einschränkenden Faktoren gehören:

- Der Widerstand der Interessenträger war ein Thema für den Bau des Kruibeke CFA und auch in den Niederlanden für das Hedwige Polder-Projekt.

- Haushaltsbeschränkungen haben die Umsetzung des Plans verlangsamt, was seine Fertigstellung über das vorgesehene Datum 2030 hinaus vorantreiben könnte.

Kosten und Nutzen

Im Jahr 2005 wurden die Gesamtkosten für die Umsetzung des aktualisierten Sigma-Plans auf 882 Millionen Euro geschätzt: 830 Mio. EUR für Bauarbeiten und 52 Mio. EUR für flankierende Maßnahmen. Im Jahr 2010 ergab eine Aktualisierung der Schätzungen eine Kostenschätzung in Höhe von 994 Millionen Euro für die Arbeiten und 62 Millionen Euro für die flankierenden Maßnahmen, was hauptsächlich auf die allgemeinen Preiserhöhungen zurückzuführen ist.

Der Sigma-Plan von 2005 enthielt eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse (CBA), um bei der Bestimmung des optimalen Plans zu helfen. Insgesamt wurden 180 potenzielle Flächen für die Nutzung als kontrollierte Hochwassergebiete mit einer Gesamtfläche von 15.000 ha in Betracht gezogen. Die KNA berücksichtigte das durchschnittliche jährliche Hochwasserrisiko während der 100-jährigen Projektlaufzeit, ermöglichte einen Anstieg des Meeresspiegels um 60 cm und berücksichtigte den Klimawandel. Das wirtschaftliche Risiko mit nur den Arbeiten des ursprünglichen (1997) Sigma-Plans ohne die Sturmflutsperre wurde auf 942 Millionen Euro geschätzt. Aus der Kosten-Nutzen-Analyse ergab sich, dass das optimale Szenario das Anlegen von Deichen und die Verwendung von CFAs umfasste. Der Sicherheitsnutzen des optimalen Szenarios wurde auf 736 Millionen Euro geschätzt.

Eine Kosten-Nutzen-Analyse des Ökosystemnutzens wurde ebenfalls durchgeführt. Bei dieser Analyse wurden verschiedene verfügbare Marktpreise für Waren wie Holzproduktion, Schilfproduktion, Kohlendioxidabscheidung, Fischproduktion (Garnelen) und die Verhinderung der Erosion von Flussbetten, die zu einer Verringerung der Baggertätigkeiten führt, herangezogen. Sie verwendete auch Studien, um Waren und Dienstleistungen ohne verfügbare Marktwerte zu bewerten. Waren und Dienstleistungen ohne verfügbare Preisinformationen wurden mit bedingten Bewertungsmethoden und hedonistischen Preisen untersucht, beispielsweise indem untersucht wurde, wie sich die Immobilienpreise in der Nähe der Projektgebiete ändern könnten. Die hedonistische Preisänderung wurde anhand von Daten aus anderen Studien geschätzt, während für die bedingte Bewertungsstudie insgesamt 1.704 Fragebögen erhoben wurden. Die Schlussfolgerung der umfassenden KBA zur Bestimmung des Ökosystemnutzens ergab, dass der Nutzen zwischen 143 und 984 Millionen Euro liegt, wobei der höchste Nutzen durch die Maximierung der Nutzung kontrollierter Gezeitengebiete erzielt wird. Der Nichtgebrauchswert, den Menschen zugeschrieben haben, war der größte gemessene, aber auch umstrittenste Nutzen. Aus der Kosten-Nutzen-Analyse wurde der Schluss gezogen, dass der Nutzen die Kosten überwiegt.

Aus ökologischer Sicht können mehrere Vorteile und Verluste identifiziert werden. Zu den Vorteilen gehören:

- Wiederherstellung von Mündungsvorgängen mit begleitenden Wasserqualitätsgewinnen;

- Entwicklung robusterer Naturgebiete von hoher Qualität, die auf europäischer Ebene geschützt sind;

- wünschenswerte Änderungen des Sedimentationsregimes, wobei eine erhöhte Sedimentation in den Überschwemmungszonen zu einer geringeren Trübung im Fluss führt;

- Reduzierung der Gezeitenenergie.

Zu den Verlusten gehören:

- Verlust früherer Kulturlandschaften (hauptsächlich Agrarlandschaften);

- Auswirkungen auf die Landwirtschaft und andere Landnutzungsfunktionen in Hochwassergebieten (den Landwirten wurde ein monetärer Ausgleich und in einigen Fällen ein Ausgleich in Form alternativer landwirtschaftlicher Flächen gewährt)

- Auswirkungen auf wertvolle Grundwasserauftriebsgebiete und Talökotypen;

- Sedimentation wirkt sich auf die Bodenqualität in den Hochwasserzonen aus.

Einige Vorteile der Umsetzung des Sigma-Plans wurden bereits erlebt, mit einer allgemeinen Erhöhung des Schutzes des Gebiets bei Sturmfluten, wie im Abschnitt über Lösungen berichtet.

Rechtliche Aspekte

Der Sigma-Plan ist Teil des Plans zur Entwicklung der Scheldemündung 2010. Dies ist ein kombiniertes Maßnahmen- und Projektpaket in Flandern und den Niederlanden, das darauf abzielt, einen sichereren, zugänglicheren und natürlicheren Fluss Schelde mit Blick auf alle seine Funktionen zu schaffen.

Zu den wichtigsten EU-Rechtsvorschriften, die für den Plan relevant sind, gehören: die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie, die UVP- und die SUP-Richtlinie sowie die Wasserrahmenrichtlinie und die Hochwasserrichtlinie.

Der Naturschutzaspekt wurde zum großen Teil aufgrund der Verpflichtungen aus der EU-Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie in den Sigma-Plan aufgenommen. Die Erweiterung des Antwerpener Hafens, insbesondere der Bau des Deurganck-Docks, führte dazu, dass verlorene Naturgebiete entschädigt werden mussten. Im Jahr 2001 wurde der Bau des Hafengebiets aufgrund der Auswirkungen auf besondere Schutzgebiete im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie auf gerichtliche Anordnung eingestellt. Um das Projekt fortzusetzen, genehmigte die flämische Regierung eine Notverordnung, die den Bau des Deurganck-Docks freigab, und forderte eine Naturentschädigung innerhalb des von Kruibeke kontrollierten Hochwassergebiets. Diese Veranstaltung trug zusammen mit der anhaltenden Notwendigkeit, den Umweltverpflichtungen der EU nachzukommen, zur Entscheidung der flämischen Regierung bei, den Naturschutz zur zweiten Säule des aktualisierten Sigma-Plans zu machen. Der Plan wurde 2005 angenommen.

Einzelne Sigma Plan-Projekte folgen einem schrittweisen Plan, der den rechtlichen Verfahren folgt, um die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten. Der erste Schritt besteht darin, einen Bebauungsplan zu entwerfen, in dem die Nutzung der Zone, die genauen Konturen des kontrollierten Überschwemmungsgebiets, die zu entwickelnden Naturtypen und die Zugänglichkeit landwirtschaftlicher Flächen beschrieben werden. Als nächstes muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden, in der die Auswirkungen auf die umliegenden Menschen, die Auswirkungen auf den Boden und die Wasserstraßen und andere Auswirkungen detailliert beschrieben werden. Im Anschluss an den UVP-Prozess und alle erforderlichen Änderungen muss der regionale Flächennutzungsplan angepasst werden. Schließlich sind Planungsgenehmigungen erforderlich. Sobald alle Genehmigungen vorliegen, kann mit dem Bau begonnen werden.

Implementierungszeit

Der Sigma-Plan wurde 1977 ins Leben gerufen und 2005 aktualisiert. Sigma Plans umfasst verschiedene Projekte, die alle fünf Jahre gestartet werden. Die Arbeiten im Rahmen des Plans von 2005 werden 2030 abgeschlossen sein. Je nach Ausmaß des Meeresspiegelanstiegs und/oder des Klimawandels sind weitere Arbeiten für den Zeitraum nach 2030 geplant.

Lebensdauer

Der Plan sollte mindestens bis 2100 Schutz bieten.

Referenzinformationen

Kontakt

Wim Dauwe

Head of unit

Waterwegen en Zeekanaal NV – Department Sea Scheldt

Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 - 2018 Antwerp

E-mail: wim.dauwe@wenz.be

Stefaan Nollet

Project Engineer

Waterwegen en Zeekanaal NV – Department Sea Scheldt

Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 - 2018 Antwerp

E-mail: Stefaan.nollet@wenz.bel

General contact: https://www.sigmaplan.be/en/contact-us

Websites

Referenzen

Der SIGMA-Plan

Veröffentlicht in Climate-ADAPT: Nov 22, 2022

Please contact us for any other enquiry on this Case Study or to share a new Case Study (email climate.adapt@eea.europa.eu)

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?