All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.

See all EU institutions and bodies

© Malatinszky Ákos

Im ungarischen Kis-Sárrét-Gebiet befasst sich ein 2013 entwickelter klimaangepasster Managementplan (CAMP) mit klimabedingten Risiken für die Lebensräume und den Verlust der biologischen Vielfalt im Nationalpark Körös-Maros. Zu den Maßnahmen gehören die Aufrechterhaltung von Wasserregimen, die Verhinderung invasiver Arten und die Erhaltung von Flusslebensräumen.

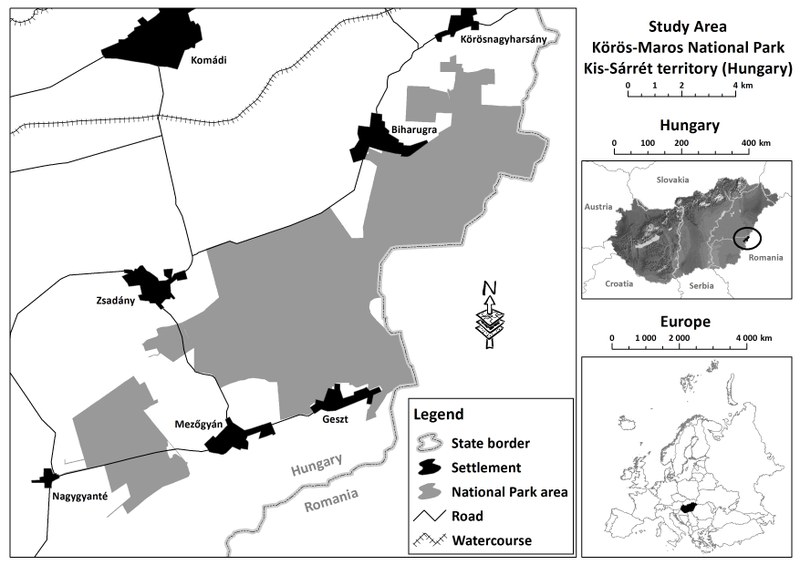

Das Gebiet Kis-Sárrét liegt im Südosten Ungarns nahe der rumänischen Grenze. Das Gebiet gehört zum Nationalpark Körös-Maros und ist Teil des Natura-2000-Netzes. Es beherbergt zahlreiche Pflanzen, Tiere und Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung in der EU. Seine Landschaft hat in den letzten 200 Jahren dramatische Veränderungen erfahren. Insbesondere ausgedehnte Sümpfe wurden aufgrund von Wasservorschriften zwischen 1856 und 1879 reduziert und verändert. Infolgedessen verschwanden viele Gebiete, die ständig oder vorübergehend von Wasser bedeckt waren, und die traditionelle Bewirtschaftung der Naturlandschaft änderte sich. Dennoch sind einige Teile des Gebiets aufgrund der etwas höheren Höhe immer noch saisonal von Wasser bedeckt und sorgen für angemessene Bedingungen für alkalische Lebensräume. Diese Lebensräume werden für die Viehweide (ungarische Grauvieh, Racka Schafe und Wasserbüffel) und Heumähen verwendet. Die Weidezeit dauert traditionell 191 Tage, vom 24. April bis Ende Oktober.

Trends abnehmender Sommerniederschläge und steigender Temperaturen während der Sommermonate wurden in dem Gebiet in den letzten Jahrzehnten registriert, was zu einem hohen klimatischen Wasserhaushaltsdefizit im Juni, Juli und August führte, d. h. den kritischsten Monaten für die Beweidung. In einigen Jahren führte diese heiße und trockene Periode zu niedrigen Sommerniederschlägen, die die angesammelte Evapotranspiration nicht kompensierten, was zu einem kumulativen Wasserhaushaltsdefizit von bis zu 200 mm führte.

Um diesen Auswirkungen zu begegnen, wurde 2013 ein spezifischer Managementplan für die Anpassung an den Klimawandel entwickelt (der Managementstrategien und -maßnahmen, Beschränkungen, Hindernisse, Indikatoren und Methoden für die Einbeziehung der Interessenträger umfasst). Der Climate-Adapted Management Plan (CAMP) wurde seither nicht mehr aktualisiert. Im Rahmen des CAMP und in den folgenden Jahren wurden jedoch mehrere Maßnahmen umgesetzt, um das Wasserregime von Feuchtgebieten zu verwalten.

Beschreibung der Fallstudie

Herausforderungen

Klimabeobachtungen, die aus dem E-OBS-Datensatz (d. h. der gerasterten Version des ECA-Datensatzes zur Klimavariablen) abgeleitet wurden, zeigten, dass in Europa zwischen 1960 und 2018 nicht nur im Mittelmeerraum, sondern auch in Mittel- und Nordosteuropa ein allgemeiner Trend bei der Temperaturerhöhung beobachtet wurde. Im selben Zeitraum erfuhr Ungarn eine deutliche Erwärmung (+ 0,3-0,35 °C pro Jahrzehnt) und eine große Häufigkeit von Hitzewellen (+ 6-8 Tage pro Jahrzehnt) (siehe die EWR-Indikatoren zur Temperatur). Der Niederschlag ist während der Jahreszeiten und Jahre sehr variabel, mit starken Niederschlagsereignissen, die besonders im Winter auftreten. Künftige Prognosen deuten darauf hin, dass diese Extremereignisse in den nächsten Jahrzehnten zunehmen werden (bis zu 35 %). Die Dürrehäufigkeit ist seit 1950 auf +1,3 Ereignisse pro Jahrzehnt gestiegen (siehe die EWR-Indikatoren für meteorologische und hydrologische Dürren). Klimaprojektionen, die auf EURO-CORDEX-Daten basieren, deuten auf einen Anstieg der durchschnittlichen Jahrestemperatur zwischen 2 und 4 °C bis zum Ende des 21.Jahrhunderts gemäß den Szenarien RCP4.5 bzw. RCP8.5 (siehe die EWR-Indikatoren zur Temperatur)und einen leichten Anstieg der Dürrehäufigkeit im Zeitraum 2041-2070 in den beiden Emissionsszenarien (siehe die EWR-Indikatoren zu meteorologischen und hydrologischen Dürren) hin.

Es wird erwartet, dass diese Veränderungen vielfältige Auswirkungen auf die Lebensräume und die biologische Vielfalt des Nationalparks Körös-Maros haben, deren Umfang und Zeitpunkt von den nachstehend beschriebenen individuellen Empfindlichkeiten gegenüber klimatischen Veränderungen abhängen werden.

Pannonische Salzsteppen und Salzwiesen

Diese Lebensräume sind sehr abhängig von der Dauer der Benetzung und den Temperaturen, die beide die Salzakkumulation und andere Bodeneigenschaften beeinflussen. Perioden mit geringen oder keinen Niederschlägen führen zur Trocknung der Steppen und Sümpfe (beachten Sie, dass es bereits einen regelmäßigen Trend der Trocknung gibt), während übermäßige Sommerniederschläge die Auswaschung des Bodens verstärken können, was zu einer Verringerung der Salzeigenschaften und damit zum Abbau von Salzsteppen und Sümpfen führt. Sodische Lebensräume gehören zu den am stärksten gefährdeten, da sie besondere, komplexe Bodenbedingungen bieten, die sowohl stufenförmige Wiesenarten (aufgrund des Humusgehalts), Wiesenarten (aufgrund von Grundwassereffekten) als auch sodische Arten (aufgrund der Natrium-Salz-Akkumulation in etwa 1 m Tiefe) unterstützen können. Wenn sich einer dieser Prozesse/Bedingungen ändert (stärker oder schwächer wird), ändert sich die Zusammensetzung des Lebensraums. Variable Umstände und Klimaextreme, einschließlich solcher als Folge des prognostizierten Klimawandels, können für Lebensräume wie dichte und hohe Puccinellia swards oder jährliche Salzpioniere von Steppen und Seen von Vorteil sein.

Natürliche eutrophe Seen mit Magnopotamion oder Hydrocharition - Typ Vegetation

Als projizierte Auswirkung des Klimawandels schadet die Verringerung der Niederschläge der Hydrophytvegetation, da der reduzierte Wasserspiegel die Entwicklung und das Überleben der Arten beeinträchtigen kann, wodurch die Artenzusammensetzung vereinfacht und die biologische Vielfalt verringert wird. Die Artenzahl kann sinken, wenn Arten mit enger ökologischer Toleranz verschwinden. Arten, die einen hohen natürlichen Lebensraumzustand benötigen (Myriophyllumverticillatum, Ceratophyllum demersum, C. submersum, Utricularia australis, Salvinia natans),sind vom Verschwinden bedroht. Es wird mit einer Zunahme weniger empfindlicher Arten gerechnet.

Pannonisches Löss-Steppengrasland

Da die Artenzusammensetzung dieser Lebensräume von den jährlichen Niederschlägen abhängt, kann dies durch projizierte Klimaänderungen beeinflusst werden. Abnehmendes Wasser aus Feuchtgebieten im Sommer bedroht die Artenzusammensetzung als Folge der Senkung des Grundwasserspiegels.

Auenwiesen der Flusstäler des Cnidion dubii

Durch das Absenken des Grundwasserspiegels besteht die Gefahr, dass diese Wiesen austrocknen und parallel dazu unkrautiger werden. Einige ihrer Stände sind auf eine kürzere Frühjahrsflut angewiesen.

Auwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior

Diese Lebensräume sind extrem gefährdet, da die Wasserknappheit aufgrund des prognostizierten Klimawandels die Erneuerung / Regeneration von Baum- und Straucharten behindern könnte.

Politischer Kontext der Anpassungsmaßnahme

Case mainly developed and implemented because of other policy objectives, but with significant consideration of climate change adaptation aspects.

Ziele der Anpassungsmaßnahme

Um die wichtigsten klimabedingten Risiken für die Lebensräume und die biologische Vielfalt des Nationalparks Körös-Maros, in dem sich das Gebiet Kis-Sárrét befindet, anzugehen, wurde unter Einbeziehung von Experten und lokalen Akteuren ein klimaangepasster Bewirtschaftungsplan (CAMP) ausgearbeitet. Hauptziele des CAMP sind:

- Verbesserung der Widerstandsfähigkeit geschützter und wertvoller Lebensräume im CAMP-Gebiet;

- Intensivierung und Verbesserung des Dialogs mit den Interessenträgern innerhalb des Parks;

- Vertiefung der Studien zum Umgang mit Unsicherheiten bei den Projektionen zum Klimawandel;

- Einbeziehung von Klimawandelszenarien in die Bewirtschaftung von Lebensräumen;

- Verbesserung und Spezifizierung der Überwachungstätigkeiten;

- Umsetzung eines „aktiven adaptiven Managements“ für den CAMP-Bereich;

- Entwicklung beispielhafter Bewirtschaftungspläne für Natura-2000-Habitate, die die neuesten Erkenntnisse über den Klimawandel und seine Auswirkungen einbeziehen;

- Integration der Ergebnisse der Klimamodellierung und hydrologischen Modellierung in die Bewirtschaftung geschützter Lebensräume.

In diesem Fall implementierte Anpassungsoptionen

Lösungen

Seit 2013 wurden im Einklang mit dem CAMP mehrere Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels umgesetzt:

- Aufrechterhaltung des Wasserhaushalts, Lösung des Problems der Wasserversorgung und des Wasserüberschusses aufgrund vernachlässigter Wasserwerke, Vermeidung eines zu hohen Wasserstands im Frühjahr (keine Bedrohung für nistende Vögel und private Gebiete) oder Sommer (Ermöglichung des Mähens und Rückbaus von Typha-Ständen), indem das Wasser in Kanäle in Richtung Fischteiche geleitet wird

- Prävention gegen invasive Arten. Dazu gehören das Zerkleinern, Schneiden oder Ernten exotischer Arten, das Verbot des Verbrennens, die Einführung von Schafen und / oder Rindern, die in einigen Gebieten weiden (einschließlich der Auswahl geeigneter Rinderrassen und der Weidezeiten zur Optimierung der Vorteile), die Vermeidung von Überweidung in Feuchtgebieten, das Mähen, das Verbot der Einführung exotischer Fischarten in die Gewässer

- Erhaltung und Wiederherstellung von Flusslebensräumen und deren Anbindung an angrenzende terrestrische Lebensräume (laterale Anbindung)

In jüngerer Zeit (2019) hat die Nationalparkdirektion (NP) zusätzlich zu den CAMP-Maßnahmen im Rahmen des 2018 angenommenen Natura-2000-Bewirtschaftungsplans mehrere kleine Maßnahmen im Gebiet Kis Sárrét des Nationalparks Körös-Maros durchgeführt, um Wasser in den Feuchtgebieten zu speichern. Obwohl diese Maßnahmen offiziell nicht als Klimaanpassungsmaßnahmen (aber als Lebensraumerhaltungs-, Management- und Wiederaufbauprojekt) bezeichnet werden, helfen sie den Naturgebieten definitiv, auch Wasserknappheit, Dürre und Überschwemmungen zu bewältigen und sich an Klimaextreme anzupassen. Zu den umgesetzten Maßnahmen gehören:

- Abbruch einiger Deiche zur Wasserrückhaltung in den Feuchtgebieten

- Re-Naturalisierung einiger Kanäle (oder Erhaltung einiger Kanäle, die sie weniger tief machen), um Flusslebensräume und ihre Konnektivität mit terrestrischen Lebensräumen wiederherzustellen

- Bau eines neuen Kanals, um Wasser aus einem größeren bestehenden Kanal in ein wertvolles Feuchtgebiet zu leiten

- Rekonstruktion von Schleusentoren, die es den Parkrangern ermöglichen, den Überschwemmungs- und Binnenwasserstand in den Sümpfen zu kontrollieren.

Zusätzliche Details

Beteiligung der Stakeholder

Hauptakteure für die Ausarbeitung und Umsetzung des CAMP waren Naturschutzverwaltungen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, Wasserwirtschaftsverwaltungen auf regionaler Ebene, regionale Tourismusverbände und Forschungseinrichtungen. Auch die Nationalparkverwaltung sowie die nationalen Naturschutz- und Wasserwirtschaftsbehörden gehörten zu den wichtigsten Akteuren. Medienmitteilungen wie Pressemitteilungen und Zeitungsartikel wurden erstellt, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen und die Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Parks unter den Bedingungen des Klimawandels zu ermitteln.

Derzeit sind lokale Akteure nicht direkt an der Entscheidung über die adaptive Bewirtschaftung des Nationalparks Körös-Maros beteiligt. Der Park fördert jedoch Sensibilisierungsinitiativen, beispielsweise durch Umweltbildungsprogramme für Kinder sowie Messe- und Ausstellungsveranstaltungen, an denen lokale und regionale Akteure beteiligt sind.

Erfolgsfaktoren und limitierende Faktoren

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen war das profunde Wissen der Nationalparkverantwortlichen und Parkranger sowie deren direkte Verbindung zu den Grundbesitzern und Nutzern (Landwirten). Auf der anderen Seite betreffen die Maßnahmen zur Beibehaltung des Wasserregimes direkt hauptsächlich staatseigene Gebiete, die vom NP verwaltet werden. Tatsächlich müssen die Landwirte, die das Land vom Staat vermieten, bestimmte Naturschutzbeschränkungen des NP strikt befolgen (z. B. spätes Mähen, keine Nachtarbeiten, keine Bewässerung von Grünland, unbewegte Streifen usw.), aber sie werden für diese Beschränkungen mit einer niedrigen Mietgebühr entschädigt.

Kosten und Nutzen

Die Kosten für den gesamten grundlegenden Studien- und CAMP-Planungsprozess beliefen sich auf etwa 50 000 EUR; Die Finanzierungsquellen waren zu 85 % aus dem EFRE der EU und zu 15 % aus nationalen Quellen. Daten zu den Kosten für die Durchführung von Maßnahmen sind nicht öffentlich verfügbar.

Zu den Vorteilen gehören: Aufrechterhaltung der Wasserregelung (die dazu beigetragen hat, das Problem der Wasserversorgung und des Wasserüberschusses anzugehen), Erhöhung der Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Systeme, Erhaltung oder Wiederherstellung mehrerer geschützter Lebensräume und gefährdeter Arten sowie Stärkung des Bewusstseins und der Bereitschaft lokaler Interessenträger, den CO2-Fußabdruck zu verringern und sich an den Klimawandel anzupassen. Die Vorteile sind schwer zu quantifizieren. Nach Angaben des Department of Nature Conservation and Landscape Management (Szent István University, Gödöllő, Ungarn) sehen Sümpfe jedoch besser aus als in den vergangenen Jahrzehnten und sind ihrem ursprünglichen Aussehen wahrscheinlich vor 200 Jahren ähnlicher. Auch der Unkrautbefall und das Eindringen invasiver Arten wurde durch die Umsetzung der Maßnahme zur Sicherstellung einer ausreichenden Wassermenge verhindert.

Rechtliche Aspekte

Empfehlungen für das Management klimabedingter Veränderungen für regionale Partner wurden in Form eines Best-Practice-Berichts und Managementstrategieleitlinien erarbeitet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurden politische Empfehlungen erarbeitet, die als Grundlage für nationales und europäisches Recht mit besonderem Schwerpunkt auf der Wasserrahmenrichtlinie und dem Natura-2000-Rahmen (Habitat-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie) nützlich sein können.

Implementierungszeit

Der CAMP-Plan wurde zwischen März 2010 und Februar 2013 entwickelt. CAMP-Maßnahmen wurden zwischen 2013 und 2019 umgesetzt. Die letzten von der Nationalparkdirektion geförderten Maßnahmen wurden 2019 umgesetzt.

Lebensdauer

Die adaptive Bewirtschaftung der natürlichen Lebensräume des Nationalparks Körös-Maros ist eine kontinuierliche Tätigkeit, die Überwachung, Bewertung und Anpassung erfordert. Bei Bedarf und entsprechend den verfügbaren Mitteln werden neue Maßnahmen umgesetzt.

Referenzinformationen

Kontakt

Ákos Malatinszky

Szent István University

Department of Nature Conservation and Landscape Management

Pater K. 1., 2103 Gödöllő, Hungary

E-mail: malatinszky.akos@szie.hu

Websites

Referenzen

Department für Naturschutz und Landschaftspflege der Universität Szent István und Climate Change Adapted Management Plan (CAMP) für die NP-Gebiete Körös-Maros

Veröffentlicht in Climate-ADAPT: Nov 22, 2022

Please contact us for any other enquiry on this Case Study or to share a new Case Study (email climate.adapt@eea.europa.eu)

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?