All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.

See all EU institutions and bodies

© ZAMG

Österreichs Wärmeschutzplan, der nach der Hitzewelle 2003 ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, Hitzestress und Gesundheitsrisiken insbesondere in städtischen Gebieten zu reduzieren. Es umfasst Frühwarnungen und maßgeschneiderte Schutzmaßnahmen, konzentriert sich auf gefährdete Bevölkerungsgruppen und beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen nationalen und regionalen Behörden.

Der Nachweis, dass steigende Temperaturen zu erhöhter Mortalität und Morbidität führen, ist gut dokumentiert, wobei die Anfälligkeit der Bevölkerung standortspezifisch ist. Insbesondere die Hitzewelle 2003 in Europa hat das Bewusstsein für die negativen Auswirkungen von Hitzestress auf die menschliche Gesundheit in Österreich geschärft. Erhöhtes Auftreten von Hitzewellen führt zu einem Anstieg der Hitzebelastung, insbesondere in städtischen Gebieten; Es ist mit einer Verschärfung des Wärme-Insel-Effekts zu rechnen. Nach der Hitzewelle 2003 entwickelten verschiedene österreichische Bundesländer wie die Steiermark (2011) und Kärnten (2013) auf der Grundlage von Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation Wärmeschutzpläne, in denen empfohlen wurde, Strategien, Pläne und Maßnahmenpakete zum Schutz der Bürger vor Hitzestress zu entwickeln.

Diese Pläne bilden eine Informationsgrundlage für die öffentlichen Gesundheitsdienste. Auf der Grundlage der Erfahrungen aus den beiden Bundesländern wurde 2017 ein österreichischer Wärmeschutzplan unter Federführung des Ministeriums für Gesundheit und Frauen unter Einbeziehung mehrerer einschlägiger Akteure auf nationaler und Landesebene ausgearbeitet und umgesetzt. Der Plan legt den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit sowie die meteorologischen Basisinformationen für Hitzewarnungen fest, die vom National Met Service (ZAMG) bereitgestellt werden. Die Informationen und Warnungen werden über ein solides Netzwerk von Institutionen und Akteuren im Gesundheitsbereich an die Bürger gerichtet.

Beschreibung der Fallstudie

Herausforderungen

Hitzewellen treten in Österreich in wiederkehrenden Intervallen auf. Aufgrund des Klimawandels sind längere und häufigere Hitzewellen zu erwarten. Hitzewellen werden durch anhaltende Tages- und Nachttemperaturen definiert, die bestimmte Grenzen überschreiten und sich negativ auf die Gesundheit von Einzelpersonen und Risikogruppen auswirken.

Neue Rekordtemperaturen in tief gelegenen Gebieten Österreichs wurden in den letzten Jahrzehnten gemessen. Es gibt einen Anstieg der nächtlichen Mindesttemperaturen von über 20 ° C, insbesondere während Hitzeperioden. Dies führt zu einer Zunahme der thermophysikalischen Belastung an heißen Tagen und bei Hitzewellen sowie zu einer Erhöhung der Sterblichkeitsrate bei Hitzewellen, insbesondere bei Hochrisikogruppen (z. B. ältere Menschen, Kinder und chronisch kranke Menschen). Auch mögliche Leistungseinbußen an heißen Tagen und bei Hitzewellen sind gegeben.

Politischer Kontext der Anpassungsmaßnahme

Case mainly developed and implemented because of other policy objectives, but with significant consideration of climate change adaptation aspects.

Ziele der Anpassungsmaßnahme

Hauptziel des österreichischen Wärmeschutzplans ist es, Hitzestress zu reduzieren und zusätzliche klimawandelbedingte negative gesundheitliche Auswirkungen in der Bevölkerung in besonders hitzegefährdeten Gebieten (z.B. städtischen Gebieten, die vom Wärmeinseleffekt betroffen sind) zu verhindern. Neben dem Klimawandel sind breite demografische Veränderungen in der österreichischen Gesellschaft zu erwarten. Veränderungen der Bevölkerungsgröße, der Altersverteilung, der Anzahl der Einpersonenhaushalte oder anderer demografischer Merkmale haben Auswirkungen auf den Umgang mit der Umwelt, aber auch auf spezifische Bedürfnisse (z. B. nimmt die Wärmeempfindlichkeit mit dem Alter zu). Der Plan dient dazu, das Bewusstsein für die gesundheitlichen Probleme zu schärfen, die durch längere Hitzewellen verursacht werden. Praktische Tipps und ein Leitfaden für Behörden und Institutionen sollen helfen, hitzebedingten Krankheiten und tödlichen Unfällen vorzubeugen.

Besonderes Augenmerk wird auf chronisch Kranke, Menschen mit schlechtem Gesundheitszustand, Kinder, ältere Menschen und Menschen gelegt, die in Gebieten leben, die zunehmend Hitzewellen ausgesetzt sind. Dieser Plan legt Rollen und Funktionen für staatliche Einrichtungen auf nationaler und regionaler Ebene (Bundesland) fest. Obwohl es zentral vom Ministerium für Gesundheit und Frauen koordiniert wird, verfügt es über eine dezentralisierte operative Struktur.

In diesem Fall implementierte Anpassungsoptionen

Lösungen

Zu den wichtigsten Elementen und Maßnahmen, die im Plan vorgesehen sind, gehören:

- Festlegung der Rollen und Zuständigkeiten für jede am Planvorgang beteiligte Behörde. Innerhalb des Gesundheitssektors beziehen die Aufgaben und Zuständigkeiten die nationale und regionale Ebene mit ein. Das Ministerium für Gesundheit und Frauen informiert auf seiner Website über die Hitzewarnung und bietet und fördert Vorsichtsmaßnahmen für die Bürger. Die Provinzen stellen so früh wie möglich spezifische Informationen für verschiedene Ziele bereit (z. B. Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser, Kindergärten).

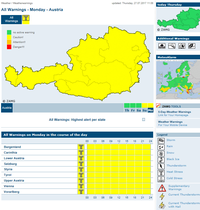

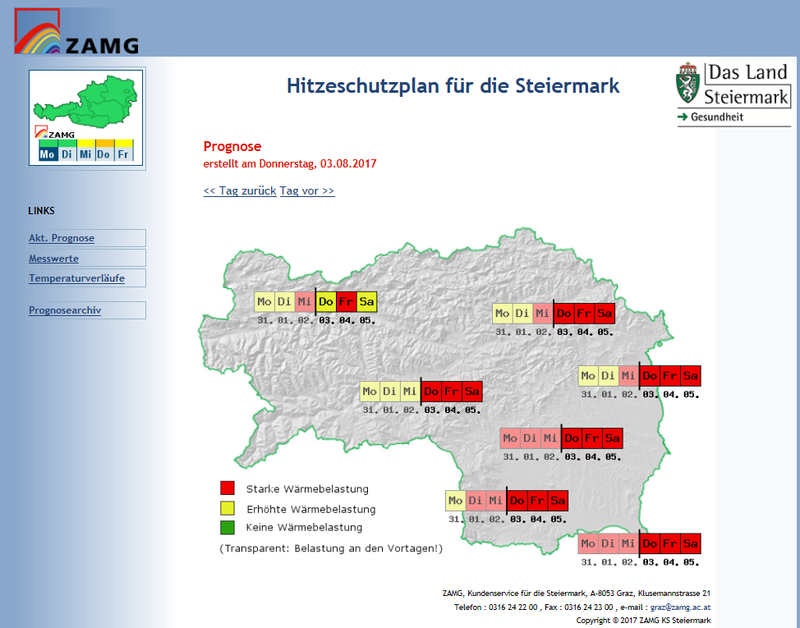

- Tägliche Warnungen an die breite Öffentlichkeit werden vom National Met Service (ZAMG) über den Gefahrenzustand im Zusammenhang mit extremen Temperaturen und Hitzewellen bereitgestellt. Es werden vier mögliche Alarmstufen berücksichtigt: (i) Grün, das normale Temperaturen für diese Jahreszeit anzeigt; (ii) Gelb, was darauf hinweist, dass die Temperaturen höher sind und in der empfindlichsten Bevölkerung gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können; iii) Orange, was darauf hinweist, dass die Temperaturen hoch sind und in der empfindlichen Bevölkerung wahrscheinlich gesundheitsschädliche Auswirkungen haben; (vi) Rot, was auf extrem hohe Temperaturen hinweist, die wahrscheinlich erhebliche gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.

- Für jede Alarmstufe werden spezifische Schutzmaßnahmen festgelegt, um mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit zu verringern; Beispielsweise können während einer orangefarbenen und roten Alarmstufe folgende Maßnahmen aktiviert werden: (a) Unterrichtung der Allgemeinbevölkerung, der Gesundheitseinrichtungen, der sozialen Dienste und der einschlägigen Medienkanäle über die Alarmstufe und Empfehlung, welche Schutzmaßnahmen (d. h. das Trinken von Wasser) zur Verringerung von Hitzestress ergriffen werden können; Informationsmaterial wird vom Ministerium für Gesundheit und Frauenangelegenheiten und den Regionen sowie in einschlägigen Einrichtungen (z. B. Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern, Kindergärten) bereitgestellt; b) Verbesserung der Kommunikationskanäle in einer frühen Phase (angemessene Vorlaufzeit) zwischen dem Gesundheitssektor und anderen Sektoren; c) Koordinierung mit Notfalldiensten (z. B. Notdienste, mobile Gesundheitsversorgung, medizinische Vereinigung), um rechtzeitig Vorsorgemaßnahmen zu fördern; d) Koordinierung mit Apotheken, um Kunden über mögliche Probleme im Zusammenhang mit Hitzestress und Arzneimitteln zu informieren.

- Besonderer Schwerpunkt liegt auf gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Bei längeren Hitzewellen steht beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (AGES) eine Wärmehotline für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung.

- Überwachung der Mortalität und Morbidität im Zusammenhang mit Hitzestressperioden.

- Bericht an den Gesundheitsminister und die Öffentlichkeit über die im Laufe des Jahres entwickelten Aktivitäten.

Zusätzliche Details

Beteiligung der Stakeholder

Regierungsinstitutionen auf nationaler und regionaler Ebene waren an der Ausarbeitung des Plans beteiligt und arbeiten zusammen, indem sie in verschiedenen Phasen des Planvorgangs verschiedene Rollen übernehmen. Weitere beteiligte Akteure sind Angehörige der Gesundheitsberufe, Krankenhäuser und sonstiges Notfallpersonal.

Mitteilungen über Warnstufen und entsprechende Maßnahmen zur Risikominderung werden den Medien vom National Met Service (ZAMG) übermittelt. Gedrucktes Material zur Reduzierung von Risiken ist in Kliniken und an anderen Standorten, die sich an gefährdete Gruppen wie die Häuser älterer Menschen richten, weit verbreitet. Informationen sind auch online auf der Website des Ministeriums für Gesundheit und Frauenangelegenheiten sowie auf der Website der regionalen Gesundheitsbehörden verfügbar.

Erfolgsfaktoren und limitierende Faktoren

Das nationale Warnsystem wird auf nationaler Ebene bekannter, und frühere Erfahrungen aus zwei Regionen (Steiermark und Kärnten) dienten als gute Grundlage für seine Entwicklung in Österreich.

Für die Bundesländer Steiermark und Kärnten wird eine gezielte E-Mail mit detaillierter Prognose, Tipps und Links für weitere Informationen an alle relevanten Akteure verschickt. Die Details werden in den jeweiligen Plänen dargestellt. So haben die Landesgesundheitsbehörden in der Steiermark einen Datenpool zur Information aller relevanten Organisationen entwickelt. Dieser Datenpool wird mit dem ZAMG ausgetauscht und als Verteiler für Wärmewarnungen verwendet. Zu Beginn der heißen Jahreszeit erhalten alle relevanten Organisationen in der Steiermark allgemeine Informationen zum Wärmeschutzplan. Sobald eine Alarmstufe aktiviert ist, wird so schnell wie möglich eine E-Mail mit regionalen Prognosen, einschließlich Informationsblättern und zusätzlichen relevanten Informationen gesendet.

Im Bundesland Wien warnt ein präventiver Wärmewarndienst in Zusammenarbeit mit der ZAMG alle relevanten Akteure auf diesem Gebiet und gibt Tipps und Anregungen für Maßnahmen (Wiener Wärmeleitfaden) an die breite Öffentlichkeit. Der Hitzewarndienst wurde nach der Hitzewelle 2003 mit verschiedenen Akteuren innerhalb der Stadt Wien, der ZAMG sowie der Medizinischen Universität und der Wiener Landeskrankenkasse entwickelt. Seit 2010 gibt es für die Wiener Bürgerinnen und Bürger einen vorbeugenden Wärmewarndienst, der warnt, wenn mindestens drei Tage hintereinander ein Wärmeniveau überschritten wird. Die Informationen werden über eine Webseite der Stadt Wien und Landesmedien an den Bürger weitergegeben.

Wie das nationale Warnsystem tatsächlich gesundheitsschädliche Auswirkungen reduziert, wird schwer zu beurteilen sein, und es liegen derzeit keine Informationen vor, abgesehen von der quantitativen Anzahl der Klicks auf die Hitzewarnungen beim National Met Service (ZAMG). Die Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung des Plans zwischen der nationalen und regionalen Ebene sowie Akteuren im Gesundheitssektor wird eine realistische Risikobewertung auf der Grundlage von Frühwarninformationen ermöglichen und somit eine schnellere Reaktion innerhalb des Gesundheitssystems gewährleisten.

Ein weiteres wichtiges Erfolgsproblem ist die Einführung unterschiedlicher Temperaturabschaltwerte, die zur Auslösung von Veränderungen in jeder Region verwendet werden. Dies ist jedoch Teil des Plans, der zwischen den Provinzen und dem National Met Service (ZAMG) beschlossen wird, der von genaueren Informationen profitieren kann.

Kosten und Nutzen

Der Plan wird vollständig vom Ministerium für Gesundheit und Frauenangelegenheiten finanziert. Das Personal, das an diesem Plan arbeitet, arbeitet auch in anderen Präventionsbereichen, so dass es sehr schwierig ist, die mit dem Plan verbundenen Kosten und Ressourcen abzuschätzen.

Per Definition ist der Nutzen dieses Plans die Prävention von gesundheitsschädlichen Auswirkungen. Die Messung dieser Vorteile ist schwierig und wurde noch nicht analysiert oder berechnet, aber da der Plan 2017 zum ersten Mal in Kraft ist, werden die Auswirkungen in den kommenden Jahren überwacht und bewertet.

Rechtliche Aspekte

Der Wärmeschutzplan ist ein nationaler Plan, der vom Ministerium für Gesundheit und Frauenangelegenheiten und allen einschlägigen Akteuren im Bereich Gesundheit und Frühwarnung auf nationaler und regionaler Ebene entwickelt, finanziert und umgesetzt wird.

Implementierungszeit

Nach Erfahrungen mit Hitzewellen seit 2003 wurde 2017 der Österreichische Wärmeschutzplan ins Leben gerufen, der jedes Jahr in Betrieb genommen wird.

Lebensdauer

Es wird davon ausgegangen, dass die im Plan vorgesehenen Maßnahmen langfristig fortgesetzt werden. Eine Überarbeitung des Plans ist geplant, nachdem in den kommenden Sommermonaten erste Erfahrungen gesammelt wurden.

Referenzinformationen

Kontakt

Sonja Spiegel

Deputy Head of Unit III/5

Ministry of Health and Woman´s Affairs

E-mail: sonja.spiegel@bmgf.gv.at

Websites

Referenzen

Veröffentlicht in Climate-ADAPT: Nov 22, 2022

Please contact us for any other enquiry on this Case Study or to share a new Case Study (email climate.adapt@eea.europa.eu)

Fallstudiendokumente (2)

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?